SEO(Search Engine Optimization: 検索エンジン最適化)とは、自社のウェブサイトを検索エンジンとそのユーザーに最適化し検索結果の上位に表示させることで、自然検索からの無料のアクセスを増加させる取り組みを意味しています。このSEO(検索エンジン最適化)実践ガイドは、SEOの意味や仕組みから自分で実施する方法まで詳しく解説しています。

SEOとは

SEO(Search Engine Optimizaiton: 検索エンジン最適化)とは、ウェブページやウェブサイトを検索エンジンとそのユーザーに最適化することで、自社の事業と関連の深いキーワードでの検索結果で上位に表示させ、見込み客を効率的に集客する取り組みです。SEOは次のような取り組みを通じて実施します。

- 見込み客が必要としている役立つ情報をウェブサイト上で提供する。

- その情報を見込み客が検索エンジンで見つけやすいように最適化する。

- その情報が見込み客にとって実際に役に立っていることを検索エンジンに伝える。

検索エンジンのアルゴリズムは、検索ユーザーにとってより役に立つものを上位に表示するために日々改善されています。SEOは、検索ユーザー(企業にとっては見込み客です)にとって実際に役に立つページやサイトを作成・運用することと、それらが実際に検索ユーザーの役に立っていることを検索エンジンに伝えることを通じて実施します。

市場におけるSEOの意味

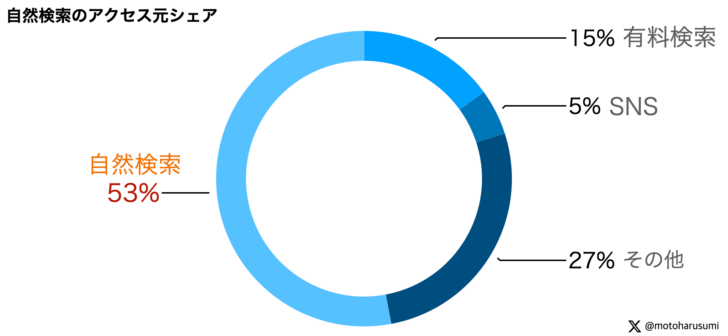

自然検索(広告ではない無料の検索結果)はオンラインで最大のアクセス経路です。人々はオンラインで求める情報を見つけるために検索エンジンを主に使用しており、自然検索が生み出すアクセスは追跡可能なアクセスの53%を占めています1(下図)。この自然検索によるアクセスはSEOで獲得します。

上記の割合を企業のウェブマーケティング予算に置き換えるなら、SEOに割く予算は、有料検索(リスティング広告)予算の3倍超、SNSマーケティング予算の10倍超が適切な水準となります。SEOを自分で実施すれば金銭的な予算は不要ですが、時間や労力といったリソースは十分に確保する必要があります。

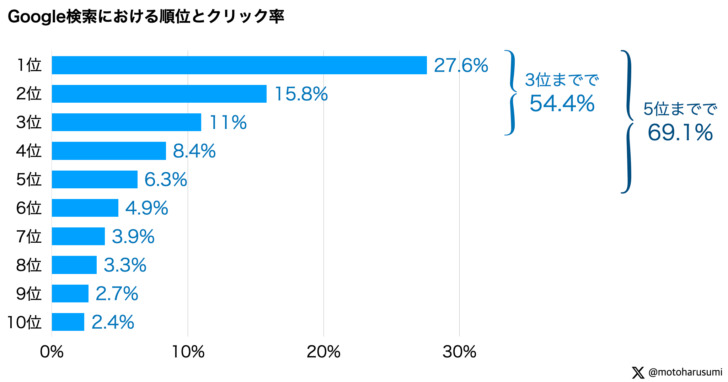

また下図に示したとおり、Google検索では上位3位までに表示されたリンクが全クリックの54.4%を獲得し、上位5位までで69.1%のクリックを獲得します2。企業が自社のビジネス領域に関心を持つ人々を自然検索から集客しようとするとき、SEOによる検索結果での上位表示は欠かせません。

検索エンジンからのアクセスはオンラインのアクセス経路として最大ですが、そのほとんどは検索結果の上位に表示されたサイトが獲得しています。検索結果の上位に表示されることで、より多くの見込み客を集めることができるのです。多くの企業が検索結果での上位表示を目指してSEOを実施するのはこれが理由です。

情報のある場所に人は集まる

SEOの最大の特長は、見込み客のほうから自分の意思でアクセスしてくれることです。見込み客は疑問や困りごとが発生したときに自分の意思で検索し、自分の意思であなたのサイトへと訪問し、自分の意思であなたのコンテンツを見てくれます。これは、オプトインメールが無視され、ディスプレイ広告が煩わしがられるのと対象的です。

ウェブ上での人は、その人が求めている情報のある場所を訪問します。それはあなたの見込み客も同じです。SEOの大前提は、あなたが一方的に伝えたい情報ではなく、見込み客が求めている情報を発信することです。もしあなたのサイトに見込み客が求める情報がなければ、見込み客はそれを発信している競合他社のサイトを訪れるだけです。

検索ユーザーは何らかの答えを求めて検索しています。あなたがウェブサイトで提供するのはその答えです。ウェブの世界は、より多くの答えを提供した者が勝つ世界です。より詳しく、よりわかりやすく、より正確な答えを、より多く発信しましょう。その情報発信が見込み客を呼び寄せます。

SEOは情報発信を加速させる道具です。SEOは、あなたやあなたのサイトが見込み客から頼られる情報源となることを強力に後押しします。あなたがあなたの社業における専門家で、その専門知識を惜しみなく他者に提供するタイプなら、あなたはSEOの実施に適性があります。SEOで社業を大きく成長させられるでしょう。

検索エンジンの仕組み

検索エンジンが検索結果を出力するプロセスは大まかに3段階あり、ウェブ上のページを巡回して収集する段階、収集したページをデータベースに格納する段階、そして、検索ユーザーが入力したクエリ(検索キーワード)に応じて適合するページをリストする段階です。各段階は次のように説明できます。

- クロール – クローラーまたはロボットと呼ばれるソフトウエアがウェブ上のページを巡回し、ページや画像のデータを収集します。

- インデックス – クロールしたページのコンテンツやメタデータ、各種のシグナルを分析し、インデックスと呼ばれる大規模なデータベースに格納します。

- ランキング – 検索ユーザーが入力したクエリ(検索キーワード)に対して、検索意図との一致性をアルゴリズムが計算し、適合度の高いものから順に検索結果にリストします。

検索エンジンは検知したページをすべてクロールしようとしますが、クロールしたページのすべてをインデックスに格納するわけではありません。インデックス登録は人気の高いページが優先され、重複コンテンツは除外されます。またランキングでは、ユーザーのニーズと一致していて人気があるページを上位に表示します。

検索順位が決まる仕組み

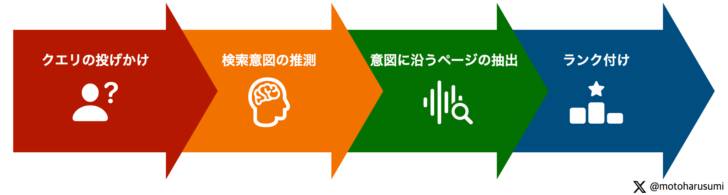

検索結果を生成するアルゴリズムは、まず検索ユーザーが入力したクエリ(検索キーワード)を分析してその背後にある検索意図を推測します。次いで検索意図に沿った答えとしてふさわしいページをインデックスから選び出し、最後にページの品質やリンクによる人気度など様々な要因を加味して、適合度の高い順に検索結果にリストします(下図)。

このためSEOで何よりも重要なものは、ユーザーの検索意図(検索の目的)に合っていて、その検索意図を満足させるコンテンツです。ユーザーの質問に対する的確な答えを用意することと、それを正確でわかりやすく表現すること、そしてユーザーから実際に支持されていることが現在のSEOに求められることであり目標です。

検索ユーザーへの最適化

2000年代初頭までのSEOでは、検索エンジンの仕組みをよく理解し、検索エンジンがクロールやインデックスを正確に行えるように最適化することが必須でした。検索エンジンの性能が貧弱だったために、検索エンジンに最適化されたHTMLを作成する必要があったのです。SEO(Search Engine Optimization: 検索エンジン最適化)の名称はその頃の状況に由来しています。

しかし現在では、Wordpressをはじめとする検索エンジンフレンドリーに設計された各種のCMSを利用してウェブサイトが構築されることがほとんどで、検索エンジンの性能も向上していますから、検索エンジンの仕組みを知り、検索エンジンに最適化することよりも、検索ユーザーを知り、検索ユーザーに最適化することのほうがはるかに重要です。

アルゴリズムを先回りする

検索エンジンのアルゴリズムの変化を後追いし、アルゴリズムに変化があるたびに対処することをひたすら繰り返す人々がいます。SEOを「SEO対策」と呼ぶ人々です。しかし、検索エンジンのランキングアルゴリズムが目指す方向性を理解し、SEOを対策ではなく最適化だと考えていれば、延々と対策を繰り返す事態に陥らずにすみます。

Googleのアルゴリズムは人々が好むものを追いかけている。このため「アルゴリズムを追いかける」 ならアルゴリズムに遅れをとる。しかし人々が好むものを追いかけるなら、アルゴリズムの先を行くことができる。

Google SearchLiaison on X 7:10 AM · Nov 17, 20233

2023年11月、Googleのダニー・サリバン氏は上記のように述べて、アルゴリズムの進化を先回りして最適化していくことができることを示しました。この「アルゴリズムは人々が好むものを追いかけている」という言葉は比喩や抽象的な表現ではなく、次に示すような検索アルゴリズムの実際をそのまま表したものです。

- リンクポピュラリティのアルゴリズムは、実際に人々に支持されている権威性の高いページを抽出します。

- サイテーションのデータやユーザーが入力した検索クエリのデータを利用することで、アルゴリズムは人々が実際に話題にしているサイトやブランドなどのエンティティを特定します。

- 検索結果上でのインタラクションデータを利用することで、アルゴリズムは実際の検索ユーザーが選択するページを選出します。

私たちがSEO(検索エンジン最適化)ですべきことは、実際に検索ユーザーに好まれ役に立つページやサイトを運営することであり、それと同時に、検索ユーザーに好まれ役に立っているという事実を効率的に検索エンジンに伝えることです。アルゴリズムを後追いして対策を繰り返すのではなく、検索ユーザーに最適化することがSEOです。

あなたがSEO業者なら、アルゴリズムを追い、トレンドを追い、対策を繰り返すことで、より多くの費用をクライアントに請求できるかもしれません。しかしあなたが自社のサイトのSEOに取り組む経営者なら、アルゴリズムではなくユーザーに最適化することで、無駄を省いたSEOを実施できます。

SEO施策の種類と方法

実際のSEOの作業には主に3つの側面があります。ウェブサイトの技術的な側面を最適化するテクニカルSEOと、主としてウェブサイト上のコンテンツを最適化するオンページSEO、そしてウェブサイトの外部に働きかけて被リンクや評判などの外部評価を構築するオフページSEOです。

上図に示したように、検索エンジンにサイトやページを正しく把握させるテクニカルSEOはすべての基礎となり、コンテンツの制作や管理を担うオンページSEOが日々の作業の中心で、適切な宣伝を実施して被リンクや肯定的な評判を構築するオフページSEOは仕上げ部分にあたります。

テクニカルSEO

テクニカルSEOとは、検索エンジンがウェブサイトを正しく把握するための技術的な側面を最適化することをいいます。テクニカルSEOは、検索エンジンにとってウェブサイトの構造やコンテンツを理解しやすくし、正しくクロールやインデックスすることを助ける役割を担っています。

具体的には、スマートフォンでの表示と操作に対応すること、メインコンテンツに焦点を合わせた使いやすいデザインにすること、ページの読み込みや画面の表示を高速化することなどのほか、クロールやインデックスの効率を高めるために重複コンテンツの正規化や、XMLサイトマップの送信、クローラーとインデクサーの制御などを実施します。

ただし近年では、検索エンジンの性能向上と、一般的によく使われているCMSやカートシステムの改善によって、テクニカルSEOの必要性は大きく減少しています。一般的なCMSやカートシステムで運用されているサイトでは、テクニカルSEOの必要性はほとんどなくなったといってもよいでしょう。

オンページSEO

オンページSEOとは、検索ユーザーのニーズを満たすようにウェブサイト上のコンテンツを作り込むことです。日本ではコンテンツSEOと呼ばれ、現在のSEOの中心的な作業です。自社が専門とする領域の範囲内で、見込み客が検索エンジンを使って調べている疑問を特定し、それに答えるコンテンツを作り込んでいきます。

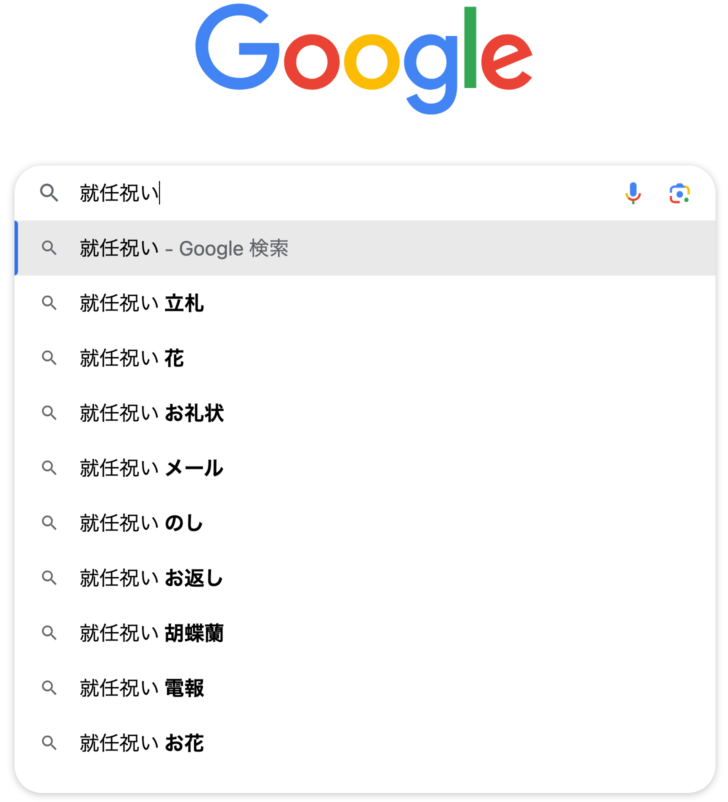

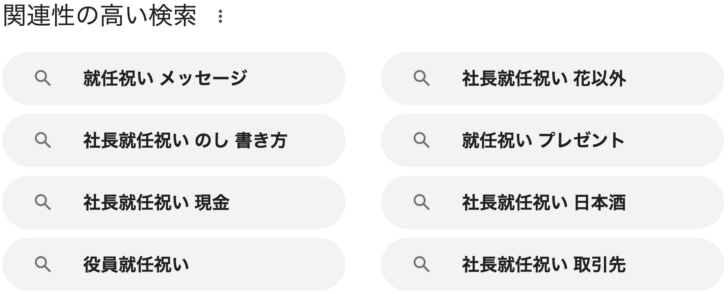

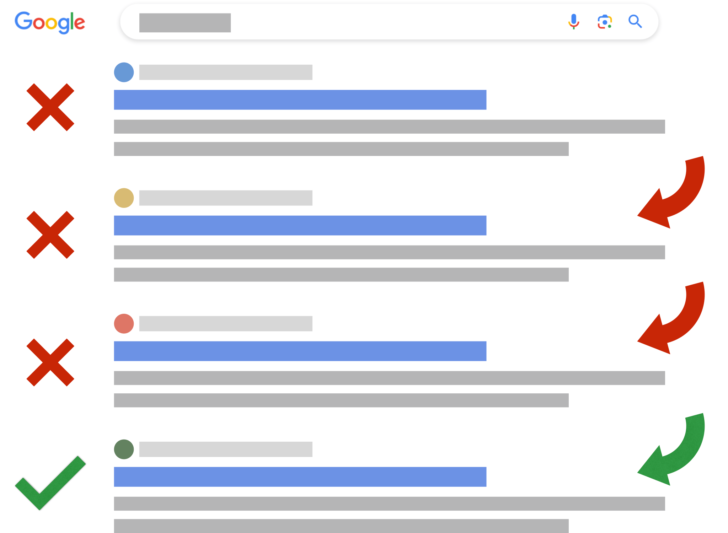

見込み客が検索エンジンを使って調べている疑問を特定するためのヒントとして、検索エンジンのサジェストキーワード(検索ボックスで自動補完されるキーワード候補)や、検索結果に表示される「関連する検索」の欄(いずれも下図)が利用できます。こうしたものを利用しながら、あなたが答えるべき見込み客の疑問を特定していきます。

見込み客の疑問に対する答えを検索エンジンに評価されるコンテンツにするためには、他にない独自の価値があり、実際に役に立つ高品質なもので、主張の典拠がきちんと示されていて、プロとしての豊富な専門知識と信頼性が示されている必要があります。このためコンテンツの著者は、自社の業務についての高度な専門知識を持っていることが必須です。

また、コンテンツ制作では、見込み客がそのコンテンツを探して検索するときに使いそうなキーワードを選定し、そのキーワードに最適化することも重要です。キーワードの選定では、絞り込まれた具体的なキーワードほど、絞り込まれた有望な見込み客を引きつけることができることに留意してください。ここでもサジェストキーワードや「関連する検索」欄がヒントになります。

狙うキーワードを決めたら、ページタイトルや見出しや本文の中でそのキーワードを自然に使うようにします。ただし、キーワードは過度に使う必要はありません。迷ったときは常に読者にとっての読みやすさとわかりやすさを優先しましょう。キーワードを詰め込みすぎた不自然な文章では、訪問者から好ましい行動を引き出すことができません。

コンテンツ同士を内部リンクで接続することも重要です。各コンテンツの本文中から、サイト内の関連性のあるページにリンクしましょう。アンカーテキストにはリンク先を端的に表す文字列を使います。このようにすることで、利用者に関連ページを案内すると同時に、検索エンジンにページ同士の関連性を伝えます。トピッククラスターを構成すればさらに効果的です。

オフページSEO

オフページSEOとはウェブサイトやコンテンツ著者の認知度や人気や評判を高める施策です。ブランディングや広報に属する取り組みとして、管理しているウェブサイトの外部に働きかけます。オフページSEOは、検索順位において人気度の占める割合が大きいECサイトのSEOや、地域での評判が重要なローカルビジネスなどで特に重要です。

作成したコンテンツをウェブの世界の片隅にひっそりと公開しただけでは、見る人は少なく、話題にもならず、被リンクも集まりません。検索エンジンからの評価を高めるためには、個人のSNSアカウントで関連するコミュニティにコンテンツのURLを共有するなどの適切な宣伝を通じて被リンクの獲得とポジティブな評判の確立を目指します。

テクニカルSEOやオンページSEOはサイト運営者が完全に制御できる一方で、このオフページSEOは主に外部の第三者の反応ですから、サイト運営者が介入できる範囲は限定的です。しかしPageRankに代表されるようにGoogleはサイト外部の第三者の評価を重視するため、人気や評判や存在感を高めるオフページSEOにも積極的に取り組む必要があります。

オフページSEOの実施にあたっては、SMO(ソーシャルメディア最適化)が有用です。ソーシャルメディアを活用し、あらかじめ業界のコミュニティのような場所でのオンラインプレゼンスを確立しておけば、コンテンツを話題にしてもらいやすくなり、ソーシャルシグナルやサイテーション、被リンクの獲得につながります。

SEOの重要コンセプト

ここでは現在から近い将来にわたるSEOを理解し実践するうえで特に重要なコンセプトに絞って簡単に解説していきます。これらの重要コンセプトを理解することで、Googleがどのような状況下でどのようなページを高く評価しようとしているかを理解できるとともに、SEOの実施において注力すべきことを明確にできます。解説するのは次のものです。

- 検索意図とニーズメット(Needs Met)

- ウェブサイトとコンテンツ著者の評判

- E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼)

- YMYL(Your Money or Your Life)

- ユーザー行動とポゴスティッキング

検索意図とニーズメット(Needs Met)

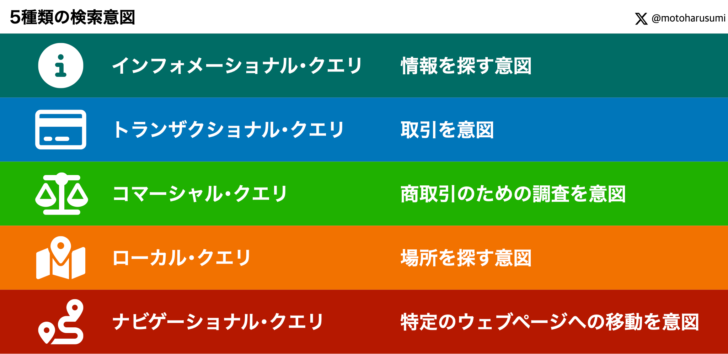

検索結果の順位は、ユーザーが入力したクエリの背後にある検索意図との一致度と、評判や信頼性を含めたページの品質で決まります。ページの品質がどれだけ優れていても、ユーザーの検索意図と一致していなければ検索結果の上位には表示されません。この意味で、SEOにおいて最も重要なのは検索意図の理解です。

そしてニーズメットとは、検索ユーザーの検索意図に焦点を当て、そのコンテンツが検索ユーザーにとってどれだけ役立ち、どれだけ満足のいくものかを判断します。SEOでは、ユーザーの検索意図を理解したうえで、その検索意図を的確に満たし、より役立ち、より満足のいくニーズメットなページを制作することで、検索結果の上位表示を狙います。

ウェブサイトとコンテンツ著者の評判

Googleが情報の正確性や信頼性を計るとき、サイトやページの外部からの評価を重視します。あるサイト上にあるすべての情報はそのサイトの運営者が完全にコントロールできますから、実際以上に立派に見えるように虚飾することも、不正確な情報を正確だと偽ることも、どんなことでもできてしまいます。そのサイト上にある情報だけでは正確性や信頼性は担保できないのです。

そこでGoogleは、ウェブサイト運営者やコンテンツ著者の管理下にない第三者による評判情報を重視します。ウェブ上のページ同士のリンク関係に着目しリンクを一種の支持投票のように扱うPageRankは、サイトやページの外部からの評価を使って情報の正確性や信頼性を計る指標の代表例です。

現在ではリンク関係だけに限らず、ウェブ上での特定のサイトやコンテンツ著者への言及(サイテーションといいます)とその文脈(ポジティブな言及であるかネガティブな言及であるか)を使って、ウェブサイトやコンテンツ著者の信頼性を計ることもしています。SEOの観点からは、ウェブサイトやコンテンツ著者のポジティブな評判を構築していくことが極めて重要です。

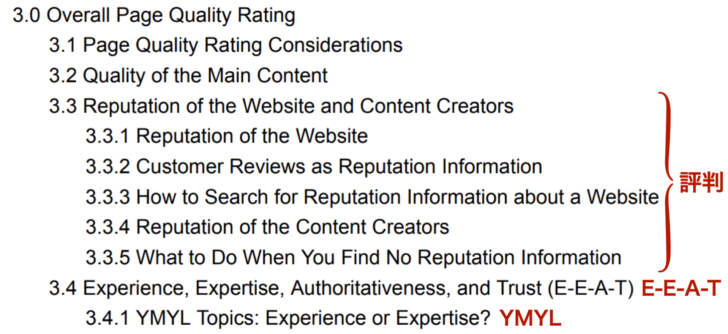

上の画像はGoogle検索品質評価ガイドラインの目次部分です。サイトやコンテンツ著者の評判についての記述がE-E-A-TやYMYLよりも先行し、より多くの紙幅が割かれています。このような構成になっている理由は、サイトやページだけを見れば優れたE-E-A-Tを示しているように見えたとしても、サイトやコンテンツ著者の評判が悪ければ高評価は与えられないからです。

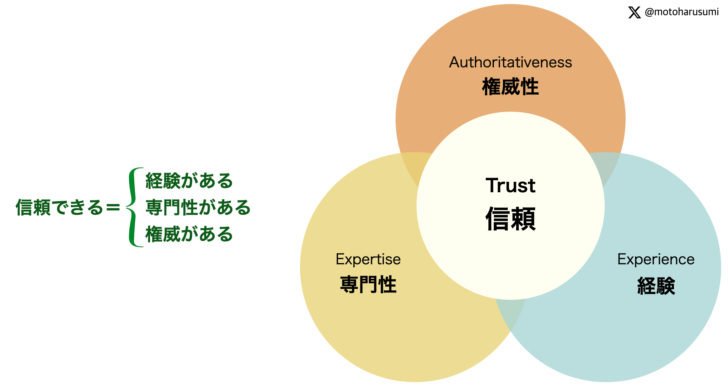

E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼)

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼)の頭字語で、Googleが検索品質評価ガイドラインで定めた独自の基準であり、ページの品質を評価するための指標です。GoogleはE-E-A-Tの中で最も重要なのは信頼で、それは経験または専門性と権威性の結果であるとしています。

E-E-A-Tのそれぞれの意味は以下の通りで、SEOの観点ではE-E-A-Tのそれぞれをサイトやコンテンツ著者が実際に高め、それをコンテンツに反映していくことが求められます。これらは誰もが簡単に手に入れることができないものですが、だからこそ特別な価値を検索ユーザーにもたらすことができるといえます。

- E: Experience(経験)— そのトピックについてコンテンツ著者が個人的な実体験や人生経験を持っていること。

- E: Expertise(専門性)— そのトピックについてコンテンツ著者が訓練によって身につけた専門知識や技術を持っていること。

- A: Authoritativeness(権威性)— そのトピックに関連する文脈でサイトやコンテンツ著者が第三者からポジティブな言及(サイテーション)や引用(被リンク)を受けていること。

- T: Trust(信頼)— そのトピックについてサイトやコンテンツ著者に十分な経験または専門性があり、かつ権威性が証明されていること。

なおE-E-A-Tは独立したシグナルではなく、多数のシグナルの集合です。したがってE-E-A-Tスコアのような単独の指標は存在しません。しかしE-E-A-Tのコンセプトは、Googleが自動化されたアルゴリズムによって高く評価したいと考えるウェブサイトやウェブページの姿を示しているため、SEOを実施していくにあたって極めて重要です。

YMYL(Your Money or Your Life)

検索品質評価ガイドラインでは、ユーザーの幸福、健康、経済的安定、または安全に重大な影響または損害を与える可能性があるトピックを「Your Money or Your Life」またはYMYLと呼んでいます。Googleは2014年にYMYLカテゴリーを導入しており、以下のようなトピックがYMYLに該当すると説明してします。

- 健康または安全 – 精神的、身体的、感情的な健康、または身体的安全やオンライン上の安全など、あらゆる形の安全を害する可能性のあるトピック。

- 経済的な安全 – 自分自身や家族を支える能力を損なう可能性のあるトピック。

- 社会 – 人々の集団、公共の利益、公的機関への信頼などに悪影響を及ぼす可能性のあるトピック。

- その他 – 人々を傷つけたり、社会の福祉や幸福に悪影響を及ぼす可能性のあるトピック。

このYMYLカテゴリのトピックについてGoogleは、信頼性と安全性について最も厳しい基準で運営することをユーザーが期待していると想定しています。このためユーザーのクエリがYMYLのトピックに関連していることをGoogleのアルゴリズムが検出した場合、ランキングシステムは、E-E-A-Tをより重視した検索結果を返します。

ユーザー行動とポゴスティッキング

検索エンジンは検索結果画面上での実際のユーザーの行動を追跡し、検索結果を調整しています。実際のユーザーがどのリンクをクリックしたか、またはしなかったか、どのリンクをクリックしたときにすぐに検索結果に戻ってきたか、または戻ってこなかったか、といったユーザー行動のデータをシグナルに変換して機械学習させることで、検索結果を調整します。

検索結果の上位に表示されたリンクをクリックしたものの求める情報が見つからず、また検索結果に戻って別のリンクをクリックする行動をSEOの俗語でポゴスティッキングと言います(下図)。GoogleのRankBrainに代表される機械学習アルゴリズムは、こうしたユーザーの行動を追跡することで、ユーザーの満足度が低かったページの順位を押し下げると同時に、満足度の高かったページの順位を引き上げる調整を行います。

SEOにおけるポイントは、検索ユーザーの意図が満足しそれ以上の検索の必要がなくなるページを作り込むことです。検索結果画面でのクリック率を上げ、直帰率を下げ、滞在時間を延ばすことで、ユーザー行動によるシグナルを強化することができます。なお検索結果に表示された自分のページを自分でクリックすることは無意味ですのでご注意ください。

よくある質問

ここからはSEOに関する良くある質問をQ&A形式でまとめます。

SEOは誰でもできる?

SEOは誰でもできますが、コンテンツで扱うトピックについての専門知識や技能または個人的な経験を十分に持っていることが条件です。そのトピックについての十分な専門性や経験を持った人が、その専門性や経験をコンテンツに反映することで、SEOに適した独自の価値のある良質なコンテンツを作ることができます。

これを逆に言えば、コンテンツで扱うトピックについての専門知識や技能が未熟であったり、経験を持たなかったりする人物は、SEO担当者として不適だということでもあります。コンテンツ制作を若手社員や外注先に任せていては、検索エンジンが上位に表示するにふさわしい専門的で良質なコンテンツを作ることは困難です。

初心者がSEOで最初にやることは?

SEOで最初にやることは、既存のコンテンツを見直し、検索ユーザーの役に立つように調整することです。検索ユーザーの視点に立って、知識を伝えるコンテンツならより正確にわかりやすく、方法を伝えるコンテンツならよりうまくいくように、製品やサービスの紹介ならよりうまく使いこなせるように、コンテンツを見直します。

またコンテンツを見直すにあたっては、検索ユーザーがそのコンテンツを探すときに使いそうなキーワードをタイトルタグや見出しタグに含めます。そして本文はパラグラフを使ってわかりやすく整理し、必要に応じて図版や写真や動画を使うなどして、よりわかりやすく、伝わりやすく、役立つように整えることで、検索結果に表示されやすいページにすることができます。これがSEOで最初にやることです。

SEOで重要なことは?

SEOで最も重要なのは検索ユーザーの役に立つことを目的にコンテンツを作ることです。検索エンジンは検索ユーザーにとってより役に立つページを優先して検索結果に表示しようとするからです。コンテンツの目的を明確に「検索ユーザーの役に立つため」とすることが、SEOの基本的な考え方であり、最も重要なポイントです。

そのコンテンツが訪問者にとって他のどんなコンテンツよりも役に立つものであれば、訪問者からポジティブな反応を引き出すことができ、検索エンジンはそのシグナルを受け取ります。訪問者のポジティブな反応はまずユーザー行動に表れ、被リンクや評判の構築につながります。こうしたシグナルはSEOを強化します。

SEOのメリットとデメリットは?

SEOの最大のメリットは「見込み客のほうから自発的に訪問してもらえる」ことです。そのほかのSEOのメリットとしては、サイト運営者が自分でできることや、見込み客が知識を形成する段階から関係を構築し信頼を醸成できること、広告ではボリュームが小さすぎてリーチできない層にリーチできることなどを挙げることができます。

一方のSEOのデメリットは、短期的な成果が望みにくいため初期の段階では費用倒れを覚悟する必要があることや、検索アルゴリズムの変化や競合の状況といった不確実要素が多く結果が保証されないこと、良質なコンテンツの作成や維持のコストが半永久的にかかることなどが挙げられます。こうしたことから、どんなときもSEOが最善策であるとは限りません。

SEOでやってはいけないことは?

SEOでやってはいけないことはGoogle ウェブ検索のスパムに関するポリシー違反ですが、これを知らずにやってしまう心配はほとんどありません。ただしマルウェア感染やコメントスパムのようにサイト外部からの攻撃によってポリシー違反になることはあり得ますので、サイトのセキュリティは堅牢にしておく必要があります。

スパムに関するポリシー違反以外でやるべきではないのは、専門外のトピックや経験のないトピックを扱うことです。たとえば、医療従事者ではない人が医療情報を書いたり、触ったこともない製品について製品レビューを書いたりすることは、検索ユーザーの役に立たないばかりか損害を与える可能性すらあり、検索結果で上位に表示される妨げになる可能性が大きいからです。

まとめ

ここまでSEO(検索エンジン最適化)の方法と仕組み、主要コンセプトを解説してきました。少し難しそうに感じられたかもしれませんが、SEOの作業は「あなたの顧客や見込み客の疑問にプロとして答えるコンテンツを作る」ことが中心ですから、新入社員や外注先にとっては困難でも、経営者であるあなたにとっては難しくありません。

このページをブラウザのブックマークに追加し、必要に応じて参照しながら、まずは自分でSEOを実践してみてください。本文中の各リンクの先にはより詳しい解説もあります。また、このページで解説した内容よりもさらに簡単な未経験の初心者でも結果が出せるコンテンツSEOの方法もあります。あとは、やるかやらないかだけです。

自然検索はオンラインで最大のアクセス経路であり、その自然検索からの無料のアクセスを増加させるSEOは多くの企業にとって優れた投資先です。中小零細企業なら、まずは経営者自身の時間と手間を投資しましょう。今日から自分でやってみるのです。お問い合わせは必ず増やせます。