日本語として「SEO対策」はおかしいのでは? また「SEO」と「SEO対策」はどう違うの? そんな疑問があるようです。結論から述べると「SEO対策」は辞書的には誤用ですが慣用的に使われており、「SEO」と「SEO対策」は同じものを指してます。個人的には強い違和感を覚える「SEO対策」という表現ですが、これについて考察した軽めの記事です。

目次

本来の「対策」の意味

辞書的な意味で「対策」とは「相手の態度や事件の状況に対応するための方法・手段」であるといいます。何らかの好ましくない態度や状況に対応し、解決や改善を図ることやその手段を「対策」と言うわけです。克服または解決、改善すべき状況が先にあり、それに対して、対策を講じる、対策を練る、対策する、対策を打つ、などとと使います。

- 相手の態度や事件の状況に対応するための方法・手段。「人手不足の―を立てる」「―を練る」「税金―」

- 律令制で、官吏登用試験の一。文章 (もんじょう) 博士が問題を出して文章得業生 (とくごうしょう) に答えさせるもの。また、その答案。

対策 – goo国語辞書1

混乱のない正しい用例

辞書通りの意味で「対策」と使う場合、つまり、何らかの好ましくない態度や状況に対応し、解決や改善を図ることやその手段を「対策」と言う場合、以下のような用例は辞書通りの意味で正しく、特に混乱することなく、誰もが素直に意味を理解することができるでしょう。

- 犯罪対策

- 災害対策

- 感染対策

- 寒さ対策

- 税金対策

- 事故対策

「犯罪」と「犯罪対策」は別のものです。「災害」と「災害対策」も別のものです。従来の「対策」の使い方はこのようなものであり、これを基本とするのであれば「SEO」と「SEO対策」には大きな違いがある、となりそうです。ところが必ずしもそうではないのが日本語のややこしさです。

誤解を招く混乱した用例

従来の辞書的な意味での用例が先述のようなものである一方で、現在では違った使われ方もよく見られます。対策の対象が好ましい状況となる用例です。つまり辞書的な意味での「対策」ではなく「推進策」の意味で「対策」と使うことも今では一般的になっているのです。その例は次のようなものです。

- 防犯対策

- 防災対策

- 予防対策

- 防寒対策

- 節税対策

- 安全対策

上記のような用例は「すっかり慣れて違和感はない」という人と「混乱した使い方で誤用である」という人に別れそうです。筆者は後者にあたり、強い違和感を覚えます。「防犯(という好ましくない状況への)対策」のように読めてしまうためです。同様に「SEO対策」も「SEO(という好ましくない状況への)対策」と読めて、違和感があります。

日本語として「SEO対策」はおかしいか

辞書的な意味で「対策」を使うのであれば「SEO対策」はおかしいでしょう。辞書的な意味では「SEOという好ましくない状況に対応する手段」という意味に読めるからです。必死でSEOに取り組むサイトに対して検索エンジン側が打つ対抗策、といったイメージで、一昔前のパンダアップデートやペンギンアップデートを思い出します。

何らかの事情があってどうしても対策という言葉が使いたいのであれば、SEOは「検索エンジン最適化」の略ですから「検索エンジン対策」とでも言っておけばいい(これはこれでスパムっぽくて印象が悪いですが)のではないでしょうか。わざわざ混乱した用法である「SEO対策」を選択することは、コミュニケーションを無駄に複雑にします。

SEO対策は誤用か

ここまで述べてきたように、旧来の辞書的な意味では「SEO対策」は誤用です。しかし「対策」を「推進策」の意味で使うことはすでに慣用的です。違和感を覚えたり逆の意味に受け取ったりする人が存在するという問題を除けば、使用しても直ちに間違いであるとは言えません。「誤用であるが許容されている」といったところでしょうか。

推進策の意味で「対策」を使う用法

「推進策」の意味で「対策」を使う用法が誤用ではないかと話題になったのは、2011年の東日本大震災の影響で「節電対策」という言葉が使われたときでした。「節電は解決すべき困った問題ではなく、推進すべき目標であるため、辞書的な意味では節電対策は誤り」のような議論が持ち上がった2のです。

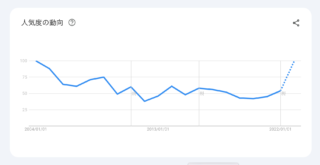

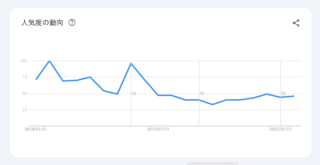

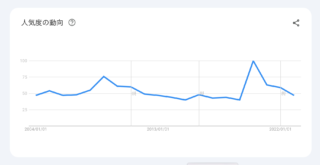

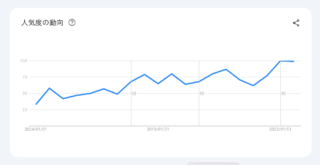

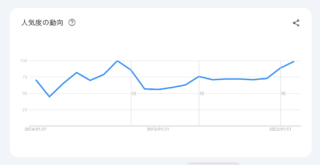

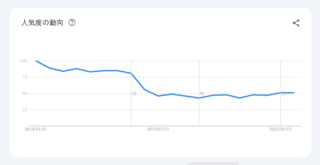

そこで「推進策」の意味で「対策」と使っている先述の6つの例について、Googleトレンド3を使って調べてみました。Googleトレンドのデータは2004年からのものですが、意外にもほとんどの用法はその2004年当初から見られ、特に2011年の東日本大震災を機に広まったとは言えないことがわかります。以前から慣用的に使われていた用法なのです。

SEOとSEO対策の違い

冒頭でも述べたように、犯罪と犯罪対策は別のものです。災害と災害対策も別のもので、感染と感染対策も別のものです。であるなら、SEOとSEO対策も別のものを指すだろうと感じるのは自然な言語感覚でしょう。個人の主観ですが「SEO対策」という言葉に疑問を持つのはごく普通で、むしろ疑問に思わない言語感覚のほうを異様に思います。

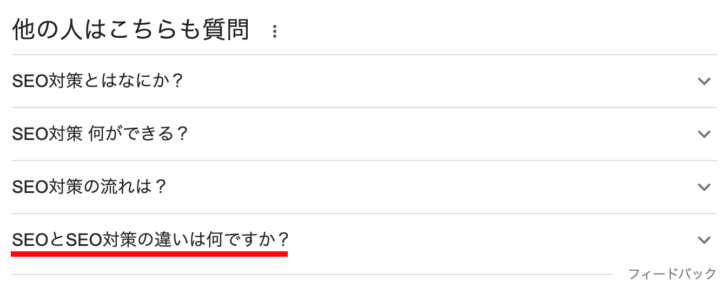

疑問に思う人の存在

以下の画像は、Googleの検索結果で見た「他の人はこちらも質問(Pepole Also Ask)」です。「SEOとSEO対策の違いは何ですか?」という質問があります。おそらくですが、この疑問を抱いた人は「対策」の意味を辞書通りに受け取ったうえで「SEO」と「SEO対策」が同じ意味で使われているらしき状況を不思議に思ったのでしょう。

対策は応急的な対応

「対策」という言葉は、すでにある状況に対する後手に回った対処を指し、また、一夜漬けの試験対策や、違法改造車の車検対策のような、取って付けた急場しのぎの対応の印象があります。事実、一時しのぎではない持続的な改善を表すための「恒久対策4」のような言葉も存在します。これを加味すれば、SEOとSEO対策の違いは次のようになるでしょう。

- SEO – 恒久的・抜本的な改善や最適化。

- SEO対策 – 応急的・場当たり的で後手に回った対応や対策。

このように「恒久対策」なのか「応急対策」なのか、という視点で見れば、単に「SEO」というときには根本的で持続的な最適化を指し、わざわざ対策とつけて「SEO対策」というときには応急的・一時しのぎで後手に回った対応を指す、とするのも、SEOとSEO対策の違いとしてあり得る解釈かもしれません。

SEO「対策」を求める人々

Googleのコアアップデートがあるたびに、ネガティブな影響を受けてしまったサイトオーナーから順位下落への「対策」案を求められます。セミナーなどで話すときにも、すぐできて速く効く「対策」を求められます。彼ら彼女らがそうしたものを求める気持ちはわかりますし、そうしたものを提供することが筆者の仕事の一面であるのも事実です。

しかしこれらの対策は検索エンジンに向けた対策であって、検索エンジンを使うユーザーが置き去りにされています。本来のSEO(検索エンジン最適化)とは、検索エンジンとそのユーザーに最適化するものです。検索エンジンに嫌われないように対策できたとしても、検索エンジンのユーザーに嫌われては本末転倒です。

筆者が思うに、広く流通してしまっている「SEO対策」という語が、場当たり的なSEO対策を求める人々が増えてしまう原因の一端を担っているのではないかと思います。SEO対策という語感は、いかにも検索エンジンを対象とした技術的な介入を想像させ、検索ユーザーに対する最適化を想像させるものではないからです。

現状の「対策」の用法

言葉は使い手の慣習によって意味が変化していくもので、昔は正しかった言い方が今も正しいとは限りませんし、逆に、昔は誤用だった言い回しが将来は正しい用法になったりすることもあります。そしてこの「対策」という言葉は、すでにそうした過渡期にあり、「対応策」と「推進策」の2つの意味を持つ言葉になっているのでしょう。

Googleで「対策」と検索して実際の用例を調べてみると、自殺対策、犯罪対策、感染対策、インフルエンザ対策、事故対策、地震対策、温暖化対策、災害対策、といった用例が見られます。どれも「対策」を「推進策」に読み替えることのできない、旧来の使われ方での「対策」です。

とはいえもう少し検索結果を見ていくと、環境省が「リサイクル対策5」と言っていたり(もちろん「リサイクルを推進する策」の意味です)、こども家庭庁が「いじめ防止対策6」と言っていたり(もちろん「いじめ防止を推進する策」の意味です)など、省庁においても「対策」の新しい使われ方を見ることができます。

対策という言葉は今も「対応策」の意味で使われるのが主流ではあるものの、一部では「推進策」の意味でも使われています。これはつまり、ある人が「対策」と言っていたら、それはもしかしたら「推進策」の意味かもしれないと推測する必要があるということです。おそろしく面倒ですが、推測していくほかないでしょう。

まとめ

ある言葉が時代の移り変わりと共に正反対の意味で使われるようになることは珍しくありません。ただ「対策」についてはその過渡期にあり、「好ましくない状況への対応策」の意味と「好ましい状況への推進策」の意味の両方で使われているのが現状であり、どちらも誤用というわけではなく、どちらも正しい日本語であるようです。

しかし自分が表現する場合には、メッセージはできるだけ一義的に正確に伝わった方がいいので、受け手に推測を強いるような面倒な言葉はどちらの意味だろうと使わないほうがいい7でしょう。そもそも対策という言葉が持つ、場当たり的、一時しのぎ的、応急的なイメージは、恒久的で持続的な最適化を目指す考えとは相容れません。

またSEOの専門家の末席を汚している筆者からすると、「対策」という発想でいる限り、たとえばE-E-A-Tへの適応や良好な評判の形成などを含めた意味のある持続的なSEOを実施することは難しいだろうと思います。場当たり的、一時しのぎ的で後手に回った「対策」という発想から脱却し、恒久的な最適化へと発想を転換することが必要でしょう。