SEOの文脈における良質なコンテンツとは、検索ユーザーの疑問や困りごとを解消したり、検索ユーザーがしたいことをできるようにする役に立つコンテンツです。検索ユーザーの役に立つために、そのコンテンツが扱っているトピックの専門家が十分な労力を費やして作る必要があります。

目次

良質なコンテンツの大前提

結論から先に述べると、良質なコンテンツとは、検索ユーザーの疑問や困りごとを解消したり、検索ユーザーがしたいことをできるようにする役に立つコンテンツであり、そのコンテンツが扱っているトピックの専門家が十分な労力を費やして作ったコンテンツを意味します。

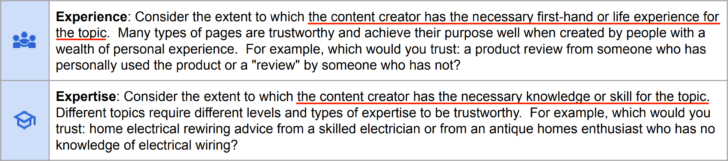

Google 検索品質評価ガイドライン1では、そのコンテンツが作られた目的を理解することで、そのページを評価するための基準を理解できるとしています。また、コンテンツが作られた目的は「人々の役に立つため」であるべきで、そうでないものは最低品質と評価してよいかもしれないとしています。

コンテンツの品質を評価するときの重要なポイントとして、そのコンテンツが作られた目的を理解することのほかに、そのコンテンツを作ったのがどんな人物なのかと、そのコンテンツがどのように作られたのかを理解することが挙げられています(下記引用)。

Google のシステムによって高く評価されるための方法として、「誰が、どのように、なぜ」という観点からコンテンツを評価することをおすすめします。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル2

ここでは良質なコンテンツの大前提として、上記にあるコンテンツの目的、コンテンツの著者、コンテンツの作られ方のそれぞれについて、良質なコンテンツに必要なものを見ていきます。これらのそれぞれがGoogleが高く評価したいものと異なっていた場合、コンテンツの品質が高く評価される可能性は大きく下がるるからです。ではひとつずつ見ていきましょう。

役に立つことを目的にしている

SEOで検索結果の上位を獲得したいなら、あなたがコンテンツを作る目的は「検索ユーザーの役に立つため」である必要があります。これはSEOのスタート地点でありながら、多くの人がつまずくポイントでもあります。多くの人が、検索ユーザーを中心にせず、製品やサービスについての説明を書き連ねたり、自分の知識をひたすら披露したりしています。

あなたの見込み客はどんな疑問や困りごとを抱えているいるでしょうか? また、どんなことを達成したいと望んでいるでしょうか? あなたが持っている職業上の専門知識のほんの一部分を伝えることで、見込み客を助けてあげられないでしょうか? コンテンツを作る目的は、役立つコンテンツを作り、見込み客を助けることです。Googleは「Google検索の仕組み」で次のように述べています。

システムは、関連性のあるコンテンツを特定した後、最も役立ちそうなコンテンツを優先しようとします。

ランキング結果 – Google 検索の仕組み3

検索エンジンは、検索エンジンを利用するユーザーにとって役に立つコンテンツを優先して検索結果の上位に表示しようとします。これがすべての前提です。SEOの実施にあたっては、検索ユーザーにとって役に立つコンテンツが必要なのです。下記はGoogle検索品質評価ガイドラインからの引用です。

インターネット上のすべてのページは何らかの目的があって作られます。ほとんどのページは人々の役に立つために作られています。一部のページは人々の役に立つための努力はほとんどされておらず、単にお金を稼ぐためだけに作られています。中には人々を害することを目的としたページもあります。

Google 検索品質評価ガイドライン

この中でGoogleが言っていることは、人々の役に立つことを目的に作られたコンテンツであることが品質評価の第一歩目だということです。企業が作るコンテンツの場合に想定する検索ユーザーは見込み客ですから、企業が作るコンテンツが検索結果の上位に表示されるためには見込み客の役に立つことを目的としている必要があります。

Googleは検索ユーザーの役に立つコンテンツを上位に表示します。SEOでは見込み客の役に立つコンテンツを作ることで検索結果の上位を獲得し、見込み客のアクセスを増やします。単純なことですが、これを実行するのは難しいと感じる人も多くいます。もし見込み客の役に立つコンテンツを作ることが難しく感じるなら、コンテンツSEOをあきらめるのも選択肢です。

役立つ記事コンテンツを作ることだけがSEOではありません。ECサイトのSEOのように、消費者が安心して安全かつ迅速に買えるサイトを目指すことで、買いたいという意図で検索したユーザーにとって役立つサイトにするという方向性のSEOもあり得ます。この方向性はコンテンツ制作とはまた別の困難をともないますが、そちらのほうが向いている人は少なくありません。

専門家自身が書くか精査している

コンテンツはそのトピックについての十分な知識を持った専門家が書くことで、より役に立つものになる可能性が高まります。あなたの会社を代表して外部に発信するコンテンツを制作する人は、あなたの会社の中で最も多く専門知識を持った人であるべきです。この点についてGoogleは、ガイダンスの中で次のような注意を発しています。

質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス | Google 検索セントラル ブログ4

- 記事は、トピックに関して明らかに充分な知識を持つ専門家や愛好家によって書かれているか。あるいは、内容の薄いものであるか。

あなたの会社の中で、見込み客の疑問に答えたり困りごとを解決したり、または見込み客がしたいことを達成するのに必要となる専門知識と経験を最も多く持つ人は誰でしょうか? 一般的な中小企業であれば、それは社長か経営陣の誰かであるはずです。そうであるなら、コンテンツ作成は社長か経営陣の誰かが担当しましょう。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル5

- 読者から役に立ち信頼できると思われるようなコンテンツを作ってください。たとえば、専門知識や豊富な経験を持つ情報発信者が書いた記事であれば、記事の専門性を理解してもらえます。

上の引用でGoogleが述べているように、書き手の専門性は良くも悪くもコンテンツに投影され、読み手に伝わります。コンテンツを良質なものにするためには、そして読者に良質なものと感じてもらうためには、本物の専門家が自分自身で、持っている知識を総動員してコンテンツを制作するのが最善です。

次善の策としてコンテンツ制作を社員や外注先に依頼するとしても、その原案は社内で一番の専門家が作るべきですし、完成までにはその専門家が何度も繰り返し内容を精査すべきです。結局のところ専門家が手間や時間を費やすことになりますが、読者にとって満足のいく高品質なコンテンツを作るためにはどうしても必要なことです。

また、書き手の評判がよいことも重要です。著者が業界でよく知られていて、専門家として尊敬を集めている人物であれば、読者のコンテンツに対する信頼が高まり、コンテンツはその目的をよりよく達成できる可能性が上がります。今はそうした名声を持っていなくても、コンテンツの執筆を通じて名声を築くつもりで取り組むとよいでしょう。

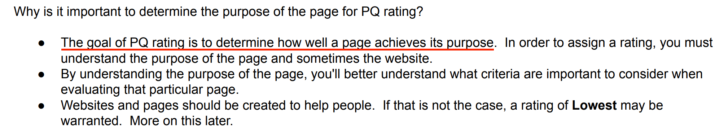

なおトピックによっては、書き手の専門性よりも書き手が個人的な実体験や人生経験を持っていることのほうが重要になるものもあります。たとえば会計ソフトの使い勝手をレビューするような場合、会計士や税理士といった専門家の立場からのレビューよりも、事務職や自営業者など一般の人の評価のほうが役に立つこともあります。

上の画像はGoogle検索品質評価ガイドラインからの引用ですが、上段にあるのが書き手の経験に言及した部分で、例として製品レビューでは個人的な使用経験が考慮されることが示されています。ただし個人的な経験や人生経験が意味を持つのは個人的なトピックが中心であって、企業が発信するコンテンツでは専門性のほうがより重要です。

より良質にする努力をしている

Google検索品質評価ガイドラインによれば、コンテンツの品質は、そのコンテンツを作成するために費やされた努力の総量と、独自性と、才能または技量によって決まるといいます(下の画像)。この努力とは、コンテンツをより満足のいくものにするために人間によって費やされた手間や時間のことを意味します。

コンテンツをその目的を達成できる品質に仕上げるには、どうしても手間や時間がかかります。たとえば筆者の場合「SEOにおけるオリジナルコンテンツの意味と作り方を理解してもらう」ことを目的に書いた記事では、すでに頭の中にあったアイデアを記事化するのに、他の仕事をしながら足かけ5日を要しました。図解などのある記事ならもっとかかります。

手間と時間をかけたほうが目的を達成しやすいコンテンツになるのは記事コンテンツばかりではありません。たとえばあなたの会社で新しく取り扱うことになった製品を紹介するページを作る場合を考えてみましょう。この場合のページの目的は「訪問者に新商品の魅力を伝え、納得して買ってもらい、役立ててもらうこと」となるでしょう。

新商品を役立ててもらうことを目的としたページを作るとき、製造元から提供された写真と説明文を転載しただけのページと、それに加えて実際にその製品を使って使用感をレビューし、写真や動画などを使いながらその製品を扱うプロとして丁寧に説明したページでは、後者のほうが目的をより達成しやすいでしょう。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル

- コンテンツは適切に制作されていますか。雑に、または急いで制作されたような印象を与えるものではありませんか。

質の高いコンテンツを作るためには、そのコンテンツで達成したい目的に照らして十分な時間と手間をかけて作る必要があります。手を抜けばそれは見込み客に伝わるだけでなく検索エンジンにも伝わり、検索エンジンはより適切に制作された他のページのほうを検索結果の上位に表示します。コンテンツをより良くする努力を忘れないようにしましょう。

良質なコンテンツに共通すること

どんなコンテンツが良質なコンテンツであるかは、それを見る人の文脈や検索意図によって変わります。たとえば週末に家庭料理を楽しむために「家庭で作れる本格的なラザニアのレシピ」を探している人にとっては「東京のラザニアが美味しいお店10選」のようなコンテンツは良質とは言えません。ニーズが合っていないためです。

このように良質なコンテンツは文脈や検索意図によって変化するため、その性質を明確に定義することはできません。しかし良質なコンテンツの多くに共通する要素は存在し、それらについてGoogleは様々なドキュメントで繰り返し説明しています。ここではそれらを次の5項目にまとめ、それぞれについて詳しく解説します。

被リンクや言及を受けている

競争の激しいキーワードで上位表示するためには、そのコンテンツが有名で信頼されているサイトからのリンクや言及を受けていることが必要です。このため、被リンクを獲得することと、オンラインでのポジティブな評判を獲得することは、SEOの特に重要な目標のひとつです。ページ「Google検索の仕組み」には以下のようにあります。

システムは、関連性のあるコンテンツを特定した後、最も役立ちそうなコンテンツを優先しようとします。そのために、どのコンテンツが専門性、権威性、信頼性を示しているか判定するために役立つシグナルを特定します。

たとえば、その判定を支援するために使用している要因の 1 つに、そのコンテンツへのリンクまたは言及が他の著名なウェブサイトに含まれているか把握するということがあります。含まれていれば、多くの場合、その情報の信頼性が高いことを示す十分なしるしとなります。

ランキング結果 – Google 検索の仕組み

被リンクや言及を集める取り組みは権威性や知名度を高めるもので、目的はSEOだけをにとどまりません。これらはあなたの会社のオンラインでの存在感を増す取り組みであり、あなたの会社が自分たちの市場での存在感を増す取り組みでもあります。少し大げさに言えば、良質なコンテンツを配信することを通じたブランディングです。

サイトを誰かが調査したとしたら、対象トピックの権威としてサイトが信頼されている、または広く認知されているという印象を受けますか。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル

上記の引用にある「誰か」とは見込み客や新規取引先です。あなたも、新規に取引を始める可能性のある会社や、個人的な買い物の販売店について「会社名 + 評判」や「店舗名 + クチコミ」などと検索することがあるでしょう。当然、あなたの会社も同じように調査されています。

あなたの会社の見込み客があなたの会社について調査したとき、安心感のある調査結果が得られれば素晴らしいことです。そのための評判づくりとして機能し、被リンクや言及を集めるようなコンテンツこそが良質なコンテンツです。もちろんそれを作るのは簡単ではありませんし、適切な宣伝も必要です。しかし取り組む価値は十分にあります。

他にない独自の価値を提供している

昨今の生成AIの普及を受けて、SEOではオリジナルコンテンツの価値がかつてないほど高まっています。もしあなたのコンテンツがすでにウェブ上に存在する情報をまとめただけで、他にない独自の価値を提供していなければ、AIが生成するものと変わらず、検索エンジンはあなたのコンテンツを表示する理由がありません。

先に引用した検索品質評価ガイドラインにも「コンテンツの品質は、そのコンテンツを作成するために費やされた努力の総量と、独自性と、才能または技量によって決まる」とありました。コンテンツの独自性は、そのコンテンツが持つ固有の価値の根幹です。質の高いコンテンツには独自性が不可欠なのです。またGoogleは、次のようにも述べています。

コンテンツを作成する際は、たとえ一部であっても他人のコンテンツをコピーしないでください。ご自身の知識に基づいて、自分で作成してください。誰かが公開したコンテンツの焼き直しはしないでください。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル

上記の引用では、すでにウェブ上に存在する情報のコピーや焼き直しをGoogleは評価しないことが示されています。一時期は検索結果で上位に表示されている複数のページの内容を「参考に」するSEO手法が流行しましたが、そうしたものはだんだん厳しくなっています。では何を書けばいいのでしょうか? 別のページでGoogleは次のように述べています。

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル

- コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。

他にはまだない独自の情報や、独自のレポート(事実報告)、独自の研究または分析、といったものがあれば、そのページを検索ユーザーに提示する意味が出てきます。もちろんそれらの情報や報告や研究、分析などの質もまた問われるでしょう。独自性があり、しかも質の高い報告や研究が含まれることも、上質なコンテンツの条件です。

根拠が示されていて信頼性が高い

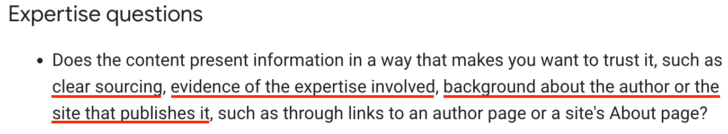

コンテンツが信頼されるためには根拠が必要です。コンテンツが信頼に値する根拠を示すためにできることとして、Googleは「出典を明記すること」と「専門性の証拠を示すこと」と「著者やサイトの身元を明らかにすること」を挙げています(下の画像)。これらを示すだけで十分とはいきませんが、これらがなければ明らかに不十分でしょう。

自分自身のアイデアではない部分について出典を明記することは非常に重要です。根拠となる情報を読者に示すことで、内容の正確性を読者自身が検証することができるようになりますし、読者はそのトピックについてより詳しく知ることもできます。また、他人のアイデアを盗用してしまうことを避けられます。

そして出典を明記することによって得られるもう一つのメリットは、著者の知識を示せることです。コンテンツの中で適切な出典を掲示することは、著者が大量の資料を読みこなしていて、書くものに応じた資料をすぐに引き出せることを証明します。この点についてGoogleは次のように述べています。

ユーザーにも検索エンジンにも、リンクによってトピックに関する背景を補足することができ、それはトピックに関するご自身の知識を示すことにもなります。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル

また、その著者がそのトピックにおける信頼できる書き手かどうかを調べるうえで、その著者の実績や第三者からの評判の調査は欠かせません。コンテンツを掲載するページに著者情報(バイライン)を設置し、そこから詳細な著者紹介ページにリンクすることで、読者はそのコンテンツの著者について調査しやすくなります。

よく管理されていて常に最新である

何らかの知識を読者に伝える種類のコンテンツでは、きちんとメンテナンスされていて最新の状態に保たれていることも、質の高いコンテンツの条件となります。内容が古くなればアップデートし、無用のものになれば削除して、読者が誤った情報を持ち帰ることがないようにする必要があります。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル

- コンテンツが最新: 公開済みのコンテンツを確認し、必要なら更新し、的外れになったら削除します。

これにはもちろん例外があるでしょう。個人の日記的なブログや、報道機関のニュース記事、企業サイトのお知らせなどは、古い情報にも価値があります。しかし、読者に知識を伝える目的のコンテンツであれば、またそれがYMYLトピックであるならより一層、細心の注意を払って最新の状態を保つべきです。

文章が読みやすく整理されている

質の高いコンテンツに正確で読みやすい文章は欠かせません。とはいえ、日本人のほとんどすべては作文についての訓練を受けていません。つまり、事実や意見をわかりやすい理路で明確に伝える訓練を受けていないのです。Googleは以下のように簡単に書いていますが、筆者ら一般の日本人にとってこれは簡単なことではありません。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル

- 文章が読みやすく、よく整理されている: 文章をよく練り、わかりやすく自然な言葉を使い、誤字脱字や文法的な誤りをなくします。長い文章は段落や章などに分け、全体を見通せるように見出しを付けてください。

上記の引用の前段は文章の正確さや明晰さについて言及しており、後段はパラグラフとセクションを用いた理路の組み立てに言及しています。前段は校正支援ツール(MS WordやAtokに搭載のものなど)や生成AIを使用すればある程度は誰でもできるかもしれませんが、問題は後段です。

後段を実施するにはパラグラフライティングを習慣化する訓練が必要です。アメリカでは小学校からパラグラフライティングを訓練するそうです。そのアメリカで開発されているGoogle検索は現在、AIがコンテンツを「読んでいる」ことを思い出す必要があります。正確で明晰で理路のしっかりした文章を書く必要性はますます高まってるのです。

まとめ

ここまで紹介してきた各項目は「これをクリアしたからE-E-A-Tが高まり検索順位が上がる」のようなチェックリストではなく、あくまでも良質なコンテンツを作るための指針であり、終わりのない努力目標です。検索ユーザーの役に立つ信頼できるコンテンツを作ることは、一朝一夕にできることではなく、また誰にでもできることでもなく、だからこそ価値があります。

あなたはあなたの社業における専門家ですから、その領域での良質なコンテンツを作成できる素地があります。専門家としてのプライドをかけて、困っている検索ユーザーのために、彼ら彼女らの困りごとを解決できるコンテンツを磨いていきましょう。初めのうちは、検索エンジンはあなたのコンテンツを高く評価しないかもしれません。しかしユーザーに支持されていれば、いずれ結果がついてきます。