住 太陽(すみ, もとはる)は日本のSEOコンサルタント。1999年にウェブデザイナーとして独立し、2002年には国内初となるSEO解説書を執筆。以来、多数の執筆や講演を通じて正しいSEOの普及と教育に努め、SEOの国内の第一人者として知られている。ボーディー有限会社の代表取締役であり、中小企業を対象に定額制で格安のSEOコンサルティングを提供している。2007年、第19回堺自由都市文学賞受賞。

活動履歴ダイジェスト

活動履歴の一部を抜粋して、執筆、講演、インタビューのそれぞれの分野でこれまでお世話になった団体や企業を一覧にしておきます。お仕事の依頼の参考にどうぞ。また、より詳しい活動履歴については詳細な活動履歴に記載があります。

講演

講演のお仕事で呼んでいただいた行政機関、団体、企業のうち、主なものは以下の通りです(敬称略・順不同)。主に中小企業のウェブマーケティングについて多数の講演実績があります。

- 公益財団法人 仙台市産業振興事業団

- 公益財団法人 郡山地域テクノポリス推進機構

- 公益財団法人 横浜企業経営支援財団(IDEC)

- 公益財団法人 富山県新世紀産業機構

- 公益財団法人 石川県産業創出支援機構

- 公益財団法人 ふくい産業支援センター

- 大阪府産業デザインセンター

- 公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター

- 公益財団法人 岡山県産業振興財団

- 一般社団法人 今治地域地場産業振興センター

- 公益財団法人 高知県産業振興センター

- 北九州市産業経済局

- 沖縄県 商工労働部情報産業振興課

- 大阪市立大学大学院

- デジハリ大学院

- 神戸流通科学大学

- 一般社団法人 イーコマース事業協会

- 関西デジタルコンテンツ事業協同組合

- 一般社団法人 日本Web協会(JWA)

- 公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 Web広告研究会

- 日本アフィリエイト協議会

- アナリティクス アソシエーション (a2i.jp)

- 青森県中小企業団体中央会

- 岡山県商工会連合会

- 京都商工会議所

- CSS Nite

- CSS Nite in Sendai

- CSS Nite in Osaka

- CSS Nite in KOBE

- CSS Nite in TAKAMATSU

- CSS Nite in OKINAWA

- 宣伝会議

- ファンコミュニケーションズ(A8.net)

- ウェブシャーク(電脳卸)

- アクセルキャリア

- WCAN(Web Creators Association Nagoya)

- ユニバーサルデザインフォーラム

- Aデジ あおもりデジタルラボ

- WDHA(Web Designers & Developers Hub Aomori)

- Webridge Kagawa(ウェブリッジかがわ)

- フォルトゥナWebセミナー

- 特定非営利活動法人 Web Directors Forum(WDF)

- In-house SEO Meetup

- 楽友商店会

- 高知e商人養成塾

- 九州ECミーティング

- みやぎEC

- ヤマガタWebビジネス研究会

- どっとこむおおいた

- いわきEC

- さぶみっと!JAPAN

- IDG(International Data Group)ジャパン

- KDDIウェブコミュニケーションズ

- インプレスWeb担当者Forum

執筆

執筆のお仕事をご依頼いただいた出版社、各種団体、メディア企業のうち、主なものは以下の通りです(敬称略・順不同)。書籍や雑誌、ウェブメディアで多数の執筆をこなしています。テーマはSEOや検索マーケティングを主に扱っています。

インタビュー

インタビューしていただいた出版社、新聞社、その他メディア企業のうち、主なものは以下の通りです(敬称略・順不同)。検索業界の動向を中心に、ソーシャルメディアやウェブマーケティングについての解説をしています。

長い自己紹介

旅する毎日

講演やコンサルティングで全国を回る仕事は、僕にとってまさに天職です。地方への訪問は楽しみが尽きることがなく、訪問するたび心躍ります。全国どこへ行ってもその土地に特有の風土や文化、つまりは個性があり、また、訪れたそのときにしか味わえない気候や景観や食べ物があります。これらが楽しみで仕方がないという僕の性格の背景は、幼少期からの暮らしにあります。

父が転勤族だった僕は、子供の頃から様々な場所で暮らしてきました。生まれたのは岡山県、幼稚園入園は沖縄県、小学校入学は愛知県、小学校低学年から20年ほどは千葉県で暮らしましたので、出身地を聞かれれば千葉と答えます。直前の住所地は大阪府堺市で、そこでは18年ほど暮らしました。大げさに言えば僕はこれまで、関東、中部、関西、中国、九州の各地方で暮らしてきたわけです。

そして僕は順調に、たいへんな旅好きに育ちました。今も仕事にかこつけては、趣味のオートバイに跨がって全国を旅する毎日です。そうした趣味の面からだけでなく、仕事の面からも、地方企業の仕事は僕にとって天職です。なぜなら僕自身もまた、僕のクライアントと同じように、地方に在住しながらウェブを通じて全国から仕事を得て生きているからです。

地方の市場は縮小する一方で、地元からの売上げだけで十分という地方企業は稀です。このため多くの地方企業が、ウェブを使って広く全国を商圏にすべく、生き残りを賭けて挑戦しています。それは僕にとっても同じです。僕は自分自身もクライアントと同じ挑戦をしながら、クライアントと同じ気持ちで、クライアントを支援しているのです。

悔いのない仕事

僕自身について説明するとき、オートバイとの付き合いを省くことはできません。僕の生活や仕事には、オートバイ特有の性質やライダー独特の文化が強く影響しているからです。このページでは、最近の旅先で撮ってきたツーリング写真を織り交ぜながら、僕の自己紹介を進めていきたいと思います。まずは、ライダーの死生観の話からです。

ここで質問です。

あなたは「今日が人生最後の日になるかもしれない」という仮定で物事を考えたことがあるでしょうか? あるとしたら、その頻度はどれほどでしょうか?

ライダーにとって死は身近なものです。出かける準備をするとき、オートバイに跨がって出発するとき、いつもごく自然に、それきり帰宅できなくなる可能性を意識します。今日の仕事が人生最後の仕事になるかもしれない。今日が人生最後の日になるかもしれない。ライダーである僕にとって、そうした仮定は日常の一部です。

こうした僕のライダーとしての感覚は、仕事にも強く影響しています。今日の仕事が人生最後の仕事になるかもしれないと考えながら、それでも今日、重要でない仕事を優先できるでしょうか? やりたい挑戦を先延ばしできるでしょうか? クライアントに対して情報を出し惜しみしたり、仕事の手を抜いたりできるでしょうか?

後悔の中で人生が終了する瞬間を迎えたい人はいないでしょう。もちろん僕も後悔はいやです。そしてライダーである僕は、瞬間瞬間を悔いなく生きなければ、次の瞬間には後悔の中で最期を迎えるかもしれないということを、日常の中で意識しています。ライダーとして死を予感する日々はつまり、覚悟を新たにする日々です。

そして無事にその日の旅や仕事を終え、宿や家に帰り着くことができれば、無事でいられた幸運に感謝します。ライダーとしての毎日は、死を覚悟する日々である一方で、生きていることの不思議さや尊さを実感する日々でもあります。こうした日々を送っていることが、僕のすべての根底です。

攻める勇気、引き返す勇気

次に大胆さと慎重さの話をしましょう。長年にわたって無事にライダーであり続けるためには、ライダーは大胆さと慎重さを兼ね備えていなければなりません。これは仕事においても同じことですが、仕事の話は後ですることにして、ここはオートバイの話から始めます。

オートバイの運転には全身を使います。オートバイが加速するとき、ライダーの身体には後ろに置いていかれるような力がかかります。減速するときには、前に放り出されるような力がかかります。しかしオートバイには背もたれもシートベルトもつり革もありませんから、ライダーはそれらの力を下半身で支えなければなりません。

そのほか、カーブを曲がる、段差を乗り越える、荒れた路面を走る、強風に煽られるなど、様々なシーンで様々な力が加わり、ライダーは全身を使ってそれらの力とのバランスを取り、車体の安定を保ちます。予測を含めた素早い状況判断と、状況を先取りする正確な操作が要求され、それらを躊躇なく全身で実行する大胆さがなければなりません。

そうした大胆さにもまして、より重要なのは慎重さです。オートバイは生身のまま跨がって乗るものであり、自動車のように身体を守る鉄の箱はありません。このため、ほんの小さなミスでさえも命取りになり得ます。大胆に攻めるだけでは命がいくつあっても足りません。疲れれば休み、道が困難なら引き返す勇気が必要です。

これらは僕の仕事上の指針、とりわけSEOにおける指針に強く影響しています。目的地に達するのがたった一度きりでいいなら、状況に関わらずスロットル全開で攻めまくるのもよいでしょう。運さえ良ければ、他者を出し抜いて一着で目的地につけるかもしれません。しかしそうした暴走行為を繰り返していては、安定的かつ長期的な旅などあり得ません。

2000年頃からの日本におけるSEOの歴史の中で、一着を取ることに固執するあまり暴走を繰り返し、速度超過のようなことで検挙された者や、事故を起こして同乗者もろとも再起不能になった者は数知れません。それは自分の技術や体力を過信した結果であり、状況を甘く見た結果であり、つまりは慎重さを欠き判断を誤った結果です。

僕が恐れるのは、一着を取れないことではなく、旅が終わることです。無事に帰ることができれば、また次の旅に出ることもできます。しかし免許や健康や命を失えば、旅はそこで終わりです。もちろん職業人の僕は、挑戦し前進することを強く志向しています。しかし同時に、慎重さを忘れない僕もいて、攻守のバランスを取っているのです。

情報を発信することへの想い

この項では少しオートバイの話題から離れて、よく尋ねられる「なぜこの仕事を選んだのか」について話しましょう。同世代の人々からすればそう早いとは言えない1998年に、僕は初めて自分の専用のインターネット環境を整えました。20代も後半のときのことで、今のように独立する前のことです。

ウェブの世界に触れたそのときの感動は、今も忘れることはできません。まだ市場としての価値を持っていなかった当時のウェブは、お役立ち情報があふれる夢の図書館のようでした。ウェブサイトの運営者たちは、些細なものから重要なものまで、様々な知識を無償で公開していました。ウェブは自分の知識を他の人に分け与える人々によって作られており、僕はそれらを利用して様々な知識を得ました。

当時は回線も検索も貧弱でしたから、目的の情報を見つけるにはいつも苦労させられました。しかし苦労の末、まさに自分が探しているような情報を見つけたときには、それを無償で提供してくれた発信者に対して大いに感謝したものです。そして自然な流れとして、自分も発信者になって誰かの役に立ちたいと願うようになりました。

- 多くの人たちが無償で持ち寄った情報に、僕は大いに助けられた

- 僕もまた発信者となってその恩返をし、ウェブの世界に貢献したい

- より多くの人が発信者になれるよう、僕は制作技術の提供者になろう

僕が1999年にウェブ制作の仕事で独立した背景には、上のような経緯がありました。その当時から今に至るまで、僕にとっての一貫した指針は「利用者にとって探す価値のある情報を発信すれば、それは見つけてもらえる」というものです。検索が進化した今は昔よりはずっと楽になりましたが、それでも僕たちは必要な情報を求めて検索する毎日です。

サイトを見てもらうためには、利用者の自発的な意志で見つけてもらわなければなりません。見つけてもらうためには、探し当てる価値のある情報を掲載しなければなりません。2000年頃にSEOに出会い、それを業務の基幹に据えるようになってからも「まずは価値ある情報の発信ありき」という僕の指針は変化していません。

ウェブの世界は変化を続けており、巨大な図書館のようなものから巨大な市場のようなものになり、今では巨大な社交場のようです。しかしそこで流通しているものの本質が情報であることだけは変わっていませんし、今後も変わらないでしょう。情報を伝える媒体が検索であれクチコミであれ、見るべき価値のあるものが見られるという原則は変わりません。

僕はウェブデザイナーとして独立し、すぐにSEOに出会ったことでウェブマーケターのような仕事をするようになり、今はコンサルティングを主業務にしています。一見すると関連の薄そうに見えるこれらの業務は僕にとって「クライアントの情報発信をサポートする」というこの一点においてまったく共通しています。

売らずに売るというスタイル

僕は強引に売り込むのが苦手です。売り込みの技能については人並みかそれ以上に持っているつもりですが、自分の商品を売り込むことに強い抵抗感があるためです。この抵抗感は、20代前半の頃に経験した営業職に起因します。この営業の仕事はかなり強引なもので、期間こそ短かったものの、営業の仕事は僕に強烈な精神的苦痛をもたらし、その後の考え方まで変えてしまうほどでした。

すべてのセールストークや営業は、僕が経験したものほどではないにしても、相手の無知につけ込んだり、相手の判断力を奪うような要素を含んでいます。僕はそうしたことに罪悪感を覚えます。無知につけ込んだり判断力を奪ったりして強引に売りつけるのではなく、中立かつ公正な知識を相手に与え、相手の理性的な判断によって自分の商品を選んでもらう、というのが僕にとっての理想です。

僕以外の人が売り込みをすることについては何とも思いません。売り込みは普通のことですし、不十分ならもっとやれとも思います。今ではその手法について指導すらしています。しかし自分のこととなると致命的なまでに苦手で、いつも「どうしたら売らずに売れるだろう」と考えてきました。その答えが今のスタイルで、それは以下のようなものです。

- 知識を無償提供することで、利用者を無知から救い出す

- 有用な情報源として覚えてもらい、親しみや信頼を獲得する

- 必要が生じたとき、築いてきた信頼に基づいて依頼をもらう

僕の仕事では、お客さまのことをクライアント(依頼者)と呼びます。このクライアント(依頼者)という呼称は、僕にとって重要な意味を持っています。依頼者というのは「自分の意思で自発的に僕に依頼する人」であって「僕に何かを売りつけられた人」ではありません。つまり僕の仕事はその性質からして、売らずに売らなければならないものなのです。

僕たちはいい時代に生きています。情報発信の場があり、情報伝達を効率化する手段があります。手をかけて情報を発信すれば、売らずに売ることは難しくありません。過去に抱いたストレスを感じる必要はなくなり、オートバイで旅をするだけの時間的余裕も作れました。時間的余裕よりも金銭的余裕を重視する人なら、同じやり方でより多くを稼ぐことも可能でしょう。

ゆっくり走ることで見えるもの

僕が今のように頻繁にツーリングに出かけるようになったのは、実はわりと最近のことです。それ以前からオートバイには乗り続けていますし、旅も好きでしたが、その両者がつながることはありませんでした。僕のオートバイの利用と言えばずっと、単なる移動か競技が中心で、旅行には自動車や公共交通機関を使っていました。

それが一変したのは2010年の春、KLX125という小さなオートバイを衝動買いしたときです。このオートバイの出力はたった10psほどしかなく、トルクは1kgf·mにも満たないという非力さで、僕がそれまで乗ったことのあるどのオートバイよりも遅いものです。道路交通法では小型自動二輪(運送車両法では原付二種)に分類され、高速道路や高規格道路も走れません。

そのおかげで僕は新たに、道中で気軽に寄り道をしたり、山中深く分け入ったり、航路があればフェリーで船旅を楽しんだり、といった楽しみを知りました。また無理をせず早めに投宿し、温泉でゆっくりすることも覚えました。スピードを落とすことで、旅が楽しめるようになったのです。そして以前にも増して旅が好きになりました。

オートバイは、夏は暑く冬は寒く、雨が降れば濡れ、雪が降れば滑り、事故に遭えば自分が怪我をする乗り物です。荷物もほとんど積載できません。不便で、危険で、過酷です。心に余裕がなければ、そうした不自由を楽しむことはできないでしょう。オートバイに速さだけを求めていた以前の僕には、そうした余裕はありませんでした。

ところが、オートバイに積めるだけの荷物しか持たず、たった一人で地方の県道や林道を使って旅をしていると、見える風景すら変わってくるから不思議なものです。自然の美しさや厳しさ、出会う人々の温かさ、晴れの日の清々しさ、雨の日の憂鬱さ、夕暮れの寂しさなどに対する感受性も高まったように思います。

なお、このページに掲載の写真に写っているオートバイは、先述したKLX125と、2013年に買い換えたKLX250です。ただし写真には一部、初心者が不用意に踏み込めば命取りになるような難所が含まれていることに注意してください。オフロードバイクの走破性は素晴らしいものですが、ライダーに腕がなければとても危険です。くれぐれも真似はしないようにしてください。

挑戦するということ

最後の話は挑戦についてです。仮にあなたが「いずれまとまった時間ができたらオートバイで全国を旅したい」と願っているとしましょう。しかし願うだけで具体的な行動を何も起こさずにいたら、そのまとまった時間がが訪れることは永遠にないでしょう。もし訪れたとしても、オートバイの旅をするだけの体力は失われ、旅に感動する感性も目減りしているかもしれません。

人生の時間は、失ってしまえば二度と取り返せません。重要な仕事を先延ばしにすべきでないのと同じように、重要な楽しみもまた先延ばしにすべきではない、というのが僕の考えです。必要だと思ったことはすぐにも始めなければなりません。これはあらゆる挑戦についても同じです。挑戦すべきことは常にあり、始めなければそれを達成することもありません。

挑戦があれば必ず失敗もあります。失敗を確実に避けるための唯一の方法は、挑戦そのものを避けることだけです。失敗は恐れの対象ではなく、成長のステップです。ここで詳しくは語りませんが、僕も今まで数多くの失敗をしてきました。それらはすべて僕の血肉になっていますし、今までと同様これからも、僕は多くの挑戦をし、失敗するでしょう。

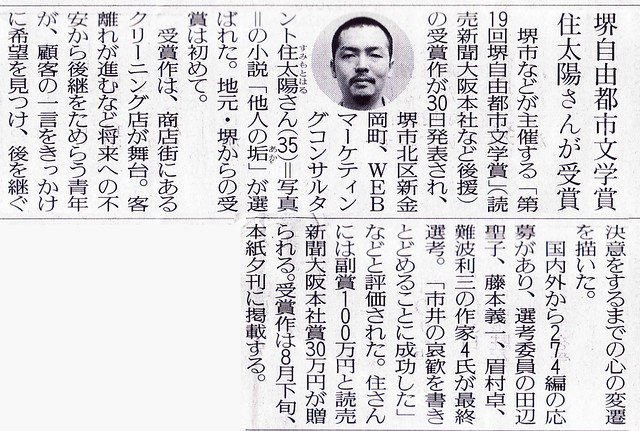

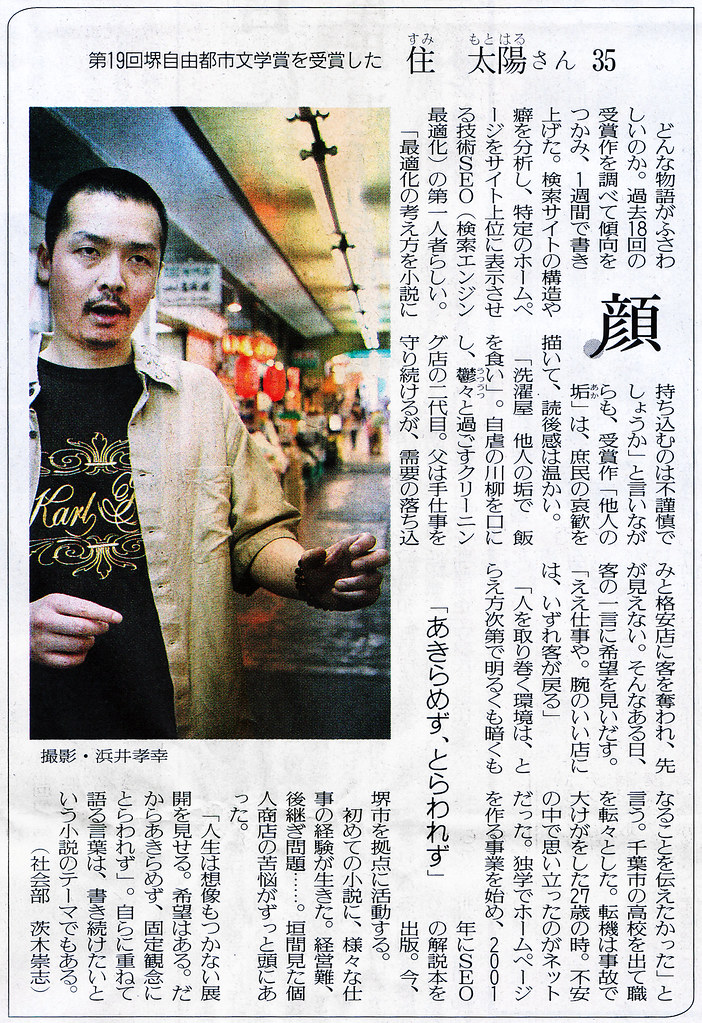

ここで一つだけ、仕事にもオートバイにも関係のない僕の挑戦を紹介したいと思います。まずは、2007年7月31日付の読売新聞大阪本社版(近畿二府四県と、山口県を除く中国四国地方、福井県、および三重県の一部)に掲載された以下の記事をご覧ください(全国版にも同じ記事が顔写真なしで出ました)。

続いて次の記事は、同日同紙の堺泉州地域欄に掲載されたものです。

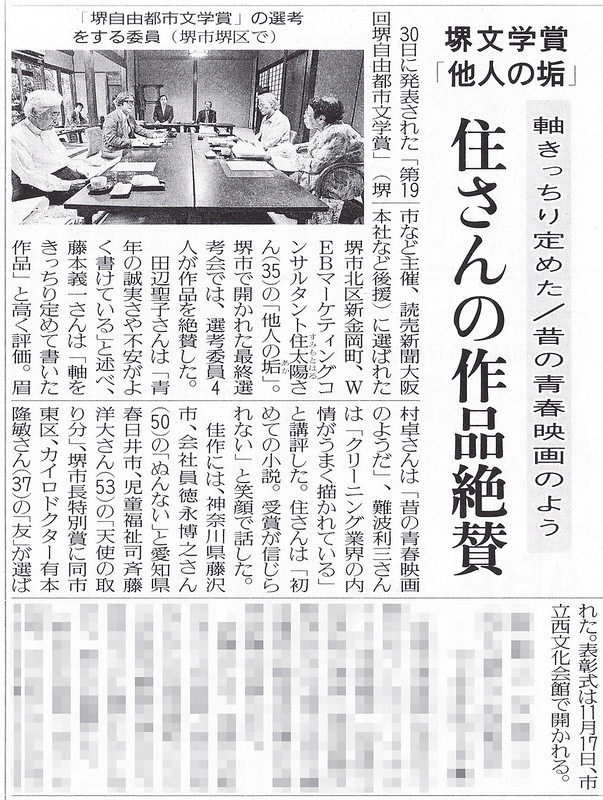

ごく簡単に言えば、短い小説を書いて読売新聞協賛の地方文学賞を受賞した、という話です。国内外からの274編の応募作の中からの受賞で、堺自由都市文学賞のそれまで19回の歴史の中で初の、主催自治体の地元堺市からの受賞者となりました。次の記事は同じ年の8月22日、全国版の「顔」欄に掲載されたときのものです。

上の記事は僕のお気に入りです。短い文面の中に、僕の様々な経験(あまり自慢にならない)がうまく盛り込まれ、僕の考え方やその背景、どういった人々にシンパシーを感じるのかといった人生観や仕事観が簡潔に記されています。ここまでこのページで長々と書き綴ってきた僕の文章と比べると、さすが大手新聞の社会部記者さんの文章は違います。

ともあれ僕がこの話を紹介したのは、僕が様々な挑戦を楽しんでいるということをお伝えするためです。オジサンになっても、人は新しく何かを学び、成長することができます。学ぶとは単に知識を詰め込むことではなく、経験を通じて自分自身を変えていく成長のプロセスです。そしてすべての経験は、挑戦しなければ得られません。

さて、お会いした人によく尋ねられることを中心に文章を連ねてきましたが、とりあえずここまでにしましょう。僕のことを少しは知ってもらえたとのではないか思います。もし十分でなかったなら、今度お会いした時にでも尋ねてください。僕は以下で紹介するとおり、いつも全国を走り回っています。あなたにお会いする機会もきっとあるでしょう。

詳細な活動履歴

これまでの活動履歴のうち、公開可能なもの(個別のクライアントに関するものやクローズドの勉強会における講師などを除いたもの)の中から、主なものについて少し詳しく紹介します。また一部のリンク先は Internet Archive を使用しています。このリストは不定期にアップデートされますが、ほとんどいつも更新が滞っており、直近のものの掲載はありません。ご了承ください。

2023年

- 12月14日 – 渋谷で開催された勉強会 日本アフィリエイト協議会主催「Japan Affiliate Summit 2023 -本気でアフィリエイトを学ぶ会-」で「書き手の『経験』についてGoogle公式情報が求めていることのすべて」と題する講演を担当しました。

- 8月30日 – オンライン配信で開催されたイベント インプレス主催「Web担当者Forumデジタルマーケターズサミット2023 Summer」で「中小企業のやるべきSEOは?今日から使える具体策とE-E-A-T対応」と題する講演を担当しました。

- 7月19日 – 大阪市で開催された勉強会 第44回リクリセミナー「2023年のE-E-A-T攻略 〜商人が持つ『経験・専門性・権威性・信頼性』をお客さまとGoogleに伝える」で講演を担当しました。

- 7月1日 – 福岡市で開催された勉強会「【第105回 九州EC】住太陽氏 2023年のE-E-A-T攻略 〜商人が持つ『経験・専門性・権威性・信頼性』をお客さまとGoogleに伝える」で講演を担当しました。

- 6月22日 – 仙台市で開催された勉強会「2023年のE-E-A-T攻略 〜商人が持つ『経験・専門性・権威性・信頼性』をお客さまとGoogleに伝える」(みやぎEC・山形Webビジネス研究会共催)で講演を担当しました。

- 5月15日 – 高知市で開催された勉強会高知e商人養成塾主催「2023年のE-E-A-T攻略 〜商人が持つ『経験・専門性・権威性・信頼性』をお客さまとGoogleに伝える」で講演を担当しました。

- 5月1日 – このサイトのドメインを移転し、サイト名を変更しました。ドメインは「searchengineoptimization.jp」から「bodhi.co.jp」へ、サイト名は「SEO 検索エンジン最適化」から「ボーディー」への変更です。

2022年

- 4月13日 – オンライン開催された勉強会高知e商人養成塾主催「誰も知らない商用サイトのSEO総まとめ」で講演を担当しました。

2021年

- 7月7日 – オンライン開催された勉強会CPIウェビナー「中小企業向け集客の心得」で講演を担当しました。

- 4月20日 – オンライン開催された勉強会高知e商人養成塾主催「誰も知らない商用サイトのSEO総まとめ」で講演を担当しました。

- 2月24日- オンライン開催された勉強会関西ネットショップ大学「Q&Aスペシャルセッション」で回答者を担当しました。

- 2月3日 – オンライン開催された勉強会関西ネットショップ大学「EC事業者のためのSEO実践」で講演を担当しました。

2020年

- 5月12日 – オンライン開催された勉強会高知e商人養成塾主催「SNSで集客するな ~お客さま同士をつなぐ中小企業のSNS活用~」で講演を担当しました。

2019年

- 10月22日 – 新潟県長岡市にて開催されたイベントWordCamp Niigata 2019にて講演「SEOによって “売れるホームページ” にするたった1つのポイント」を担当しました。

- 6月13日 – 高知市にて開催された勉強会高知県産業振興センター/高知e商人養成塾共催「SEOの無駄をなくせ! 売る企業のための単純明快SEO」で講演を担当しました。

- 3月2日 – 広島市にて開催された勉強会日本アフィリエイト協議会共催 広島アフィリエイト&SEOセミナーにて特別講座「アフィリエイターと広告主が一緒に取り組むSEO」を担当しました。

- 2月13日 – 高知市にて開催された勉強会高知県産業振興センター/高知e商人養成塾共催「SEOの無駄をなくせ! 売る企業のための単純明快SEO」で講演を担当しました。

- 1月16日 – 大阪市にて開催された勉強会関西ネットショップ大学2018第三回「売れるサイトのための最新SEO徹底解説」で講演を担当しました。

2018年

- 11月17日 – 名古屋市にて開催された勉強会ECを楽しくする会/イクト主催 第5回講演会回「売れるサイトのための最新SEO徹底解説」で講演を担当しました。

- 11月13日 – 東京都港区にて開催されたセミナーイベントインプレス主催「Web担当者Forum ミーティング 2018 秋」にて基調講演『売れるサイトのための最新SEO徹底解説 〜「知りたい」ではなく「買いたい」検索意図を狙うSEOの最新動向〜』を担当しました。

- 10月27日 – 福岡市にて開催された勉強会九州ECミーティング主催『売れるサイトのための最新SEO徹底解説 〜「知りたい」ではなく「買いたい」検索意図を狙うSEOの最新動向〜『で講演を担当しました。

- 8月30日 – 富山市にて開催された勉強会富山県新世紀産業機構主催「売れるサイトのための最新SEO徹底解説」で講演を担当しました。

- 8月25日 – 長野市にて開催された勉強会ネット事業・ネットショップ研究会 長野主催「売れるサイトのための最新SEO徹底解説」で講演を担当しました。

- 7月19日 – 仙台市にて開催された勉強会みやぎEC主催「売れるサイトのための最新SEO徹底解説〜検索者が求める情報と体験を設計する〜」で講演を担当しました。

- 7月7日 – 名古屋市にて開催されたイベントcontents.nagoyaにて「売れるサイトのための最新SEO徹底解説〜検索者が求める情報と体験を設計する〜」で講演を担当しました。

- 6月29日 – 水戸市にて開催されたセミナートータルWEBコンサルティング主催「売れるサイトのための最新SEO徹底解説〜検索者が求める情報と体験を設計する〜」で講演を担当しました。

- 6月16日 – 大阪市にて開催されたセミナーフォルトゥナWebセミナー「売れるサイトのための最新SEO徹底解説〜検索者が求める情報と体験を設計する〜」で講演を担当しました。

- 6月13日 – 東京都にて開催されたセミナー国際ファッションセンター第83回月例勉強会「売れるサイトのための最新SEO徹底解説〜検索者が求める情報と体験を設計する〜」で講演を担当しました。

- 6月9日 – 青森市にて開催されたセミナーWDHA#042「売れるサイトのための最新SEO徹底解説 〜検索者が求める情報と体験を設計する〜」で講演を担当しました。

- 6月2日 – 札幌市にて開催されたイベント、日本アフィリエイト協議会「札幌アフィリエイト&SEOセミナー」」にて講演「アフィリエイターと広告主が一緒に取り組むSEO」を担当しました。

- 1月5日 – 新潟県三条市に本社のあるウェブ制作会社ドコドア株式会社の社外取締役に就任しました。この会社を全国の中小零細企業にとって最適な制作会社へと育てるべく取り組んでいます。なお個人としての活動は従来通り継続します。(追記:2018年いっぱいで任期を満了しました)

2017年

- 10月6日 – 富山市にて開催された勉強会富山県新世紀産業機構「インターネット実践講座-07 SEOと広告、最短で結果を出す運用のポイント」にて講演を担当しました。

- 9月12日 – 鶴岡市にて開催されたイベントヤマガタWebビジネス研究会「効果的なランディングページ作成とアフィリエイター活用で集客」にて、講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

- 9月9日〜10日 – 香南市にて開催されたイベント「第11回高知e商人 高知合宿 ─変革─」にて、講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

- 8月25日 – いわき市にて開催されたイベント「【いわきECセミナー】もうライティングで困らない!説得型ランディングページとアフィリエイトでセールスを極める」にて、講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

- 7月22日 – 大阪市にて開催されたイベントフォルトゥナWebセミナー「サイト運用の課題とその解決策 ─ 今サイト運用の現場で起きていること ─」で講演を担当しました。

- 7月15日 – 名古屋市にて開催されたイベント「WCAN 2017 Summer」にて、講演「サイト運用の課題とその解決策 ─ 今サイト運用の現場で起きていること ─」を担当しました。

- 7月13日 – 大阪市にて開催されたイベント「関西ネットショップ大学2017 集客力をアップしよう」にて、第1回講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

- 7月8日 – 大分市にて開催されたイベント「2017年7月どっとこむおおいたセミナー」にて、講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

- 5月27日 – 神戸市にて開催されたイベント「CSS Nite in KOBE, Vol.25 もうライティングで困らない! 説得型ランディングページとアフィリエイター活用で売上アップ」にて、講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

- 5月24日〜25日 – 仙台市にて開催されたイベント「2017東北EC合宿 in 仙台 〜イーコマースが導く、地方再生の未来〜」にて講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

- 3月18日 – 福岡市にて開催されたイベント「第83回九州EC勉強会」にて講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

- 3月11日 – 金沢市にて開催されたイベントWDF Vol.25「もうライティングで困らない!説得型ランディングページとアフィリエイター活用で売上アップ」にて講演「理論があれば文才は要らない! CVRが必ず高まるランディングページ作成方法」を担当しました。

2016年

- 9月15日 – 鶴岡市にて開催されたイベントヤマガタWebビジネス研究会「《9月例会》特別公開セミナー 半歩先のSEOで 効率よく結果を出そう」にて講演を担当しました。

- 8月26日 – 東京都にて開催されたイベント「株式会社インプレス Web担当者Forum主催「サーチエクスペリエンス コンファレンス 2016 – 「SEO」から「SXO」へ──これからの検索マーケティングを考えるセミナー-」にて、基調講演「ウェブマーケティング施策の使い分けで結果を出す」を担当しました。公式レポートで内容の一部を読むことができます。

- 6月4日 – 高松市にて開催されたイベント「CSS Nite in TAKAMATSU, Vol.8 検索とWeb広告のトレンドにて、講演「ウェブマーケティング施策の使い分けで結果を出す」を担当しました。

- 4月19日 – 仙台市にて開催された勉強会で、講演みやぎEC「半歩先のSEOで効率よく結果を出そう」を担当しました。

- 3月12日 – 大阪市にて開催されたイベント、日本アフィリエイト協議会「大阪アフィリエイトセミナー&交流会2016」で講演「持続的成長を目指すアフィリエイターのためのSEO」を担当しました。

- 3月9日 – 高知市にて開催された勉強会、高知e商人養成塾3月定例会で講演「半歩先のSEOで効率よく結果を出そう」を担当しました。

- 1月16日 – 金沢市にて開催された勉強会、WDF研修「半歩先のSEOで効率よく結果を出そう」で講演しました。

2015年

- 11月21日 – 福岡市にて開催された勉強会、第76回九州EC勉強会で講演「半歩先のSEOで効率よく結果を出そう」を担当しました。

- 11月20日 – 福岡市にて開催されたイベント、CPI Fan☆トークナイト! Vol.13「これだけは知っておきたいSEO対策」で講演を担当しました。

- 10月24日 – 仙台市のせんだいメディアテークにて開催されたイベント、The NEXT WEB CONTENT 2015 これからのWebコンテンツ、どうなる? こう変わる!?で講演「検索の近未来とこれからのSEO」およびパネルディスカッションを担当しました。

- 10月3日 – 東京都千代田区にて開催されたイベント、CSS Nite LP42「戦略志向のECサイト」で講演「手間と時間をとことん節約 効率よく結果を出すSEO」を担当しました。

- 8月6日 – 大阪市のメビック扇町にて開催されたイベント、関西ネットショップ大学 オープンキャンパス「総合ECカンパニーへの挑戦」で講演しました。

- 8月1日 – 大阪市の大阪産業創造館にて開催されたイベント、In-house SEO Meetup [Kansai Edition 2015] powered by CSS Niteで、講演「手間と時間をとことん節約 効率よく結果を出すSEO」を担当しました。

- 3月20日 – 神戸市にて開催されたイベント、関西ネットショップ大学スピンオフ企画「EC事業について考える会」で講演しました。

- 1月21日 – 北九州市小倉にて開催されたセミナー、北九州市産業経済局主催「ネットショップ経営者のための集客アップに必要なSEOセミナー」で講演しました。

2014年

- 12月20日 – 金沢にて開催されたセミナー、WDF Vol.16「SEOそこまで言って委員会」に登壇、講演とパネルディスカッションを担当しました。

- 9月19日 – 名古屋にて開催されたセミナー、アナリティクス アソシエーション主催「やっぱりサイト集客が大事!Web活用のための『今どきのSEO』セミナー」に登壇、講演とパネルディスカッションを担当しました。

- 6月11日 – 富山にて開催されたセミナー、富山県新世紀産業機構主催「検索エンジンからの集客を最大化する」セミナーで講演しました。

- 5月10日 – 福井にて開催されたセミナー、ふくい産業支援センター「アップグレードふくい vol.44 〜これからのWebプロフェッショナルに求められるもの〜」に登壇、講演とパネルディスカッションを担当しました。

- 2月27日 – 京都にて開催されたセミナー、京都商工会議所「SEOの第一人者から聞く!検索エンジンに好まれる! 結果を生むSEOセミナー」で講演しました。

- 2月15日 – 大阪梅田で開催されたイベント、「ウェブコンサルタントサミット001」大阪会場にて、講演「制作屋の僕がコンサルになった理由」およびパネルディスカッションを担当しました。

- 1月29日 – 福岡で開催されたセミナー、九州ECミーティング特別編「検索エンジンからの集客を最大化する」で講演しました。

- 1月22日 – 高知で開催されたセミナー、e商人養成塾1月定例会「検索エンジンからの集客を最大化する」で講演しました。

2013年

- 10月9日 – 東京青山にて開催されたイベント「KDDI Webコミュニケーションズ Web Creators Summit 2013」に出演、KDDIウェブコミュニケーションズの外部顧問に就任しました。

- 9月21日 – 東京神田にて開催されたイベント、CSS Nite LP, Disk 29「In-house SEO 2013」にて、講演「理由と経路のマーケティング」を担当しました。

- 9月7日 – 神戸にて開催されたイベント、CSS Nite in KOBE, Vol.3「Webマーケティング・ソーシャルメディア・SEO スペシャル」にて、講演「理由と経路のマーケティング」を担当しました。

- 8月21日 – 大阪扇町にて開催されたイベント、 関西ネットショップ大学2013「売上げをあげるためのSEO」で講演しました。

- 7月27日 – 山梨県韮崎で開催されたセミナー、韮崎WEB研究会AZAZU 7月例会「中小企業のWebマーケティング」で講演しました。

- 7月20日 – 愛媛県松山にて開催されたセミナー、クリエイターズビレッジ愛媛「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」で講演しました。

- 7月13日 – 静岡にて開催されたイベント、TalkNote Vol.9「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」で講演しました。

- 6月22日 – 金沢で開催されたイベント、WDF Vol.9「コンテンツプランニングのヒントと、ウェブ制作者が生き残るために考えるべきこと」にて、講演「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」を担当しました。

- 6月15日 – 札幌にて開催されたセミナー、24-7「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」で講演しました。

- 6月8日 – 福島県郡山で開催されたセミナー、郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」で講演しました。

- 5月25日 – 名古屋で開催されたセミナー、WCAN mini SEO Vol.1「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」で講演しました。

- 5月24日 – 共著書「現場のプロがやさしく書いた Webサイト運営・プロデュースの教科書」(マイナビ刊)が発売されました。

- 5月18日 – 京都で開催されたセミナー、さぶみっと!JAPAN「Webクリエイターに足りない本当のSEOスキル」で講演しました。

- 5月11日 – 大阪で開催されたセミナー、フォルトゥナWebセミナー「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」で講演しました。

- 4月20日 – 福井で開催されたセミナー、ふくい産業支援センターIT研修事業「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」で講演しました。

- 2月23日 – 岡山で開催されたセミナー、amplifizr, Vol.5 -「Webクリエイターに足りない、本当のSEOスキル」で講演しました。

2012年

- 9月26日 – 大阪堺筋本町にて開催されたセミナー、なにわあきんど塾26期研修会にて、講演「中小企業のweb活用方法 〜Webへの期待と実際〜」を担当しました。

- 9月14日 – 大阪扇町にて開催されたセミナー、関西ネットショップ大学2012「自社サイトに集客しよう」にて、講演「売上げをあげるためのSEO」を担当しました。

- 8月30日 – 水戸にて開催されたセミナー、どっとこむいばらき「もう迷わない ネットショップの明快実践SEOセミナー」にて講演しました。

- 8月23日 – 富山にて開催されたセミナー、富山県新世紀産業機構「SEO新時代 今こそ聞きたい、ホンモノのSEOとは」で講演しました。

- 7月13日 – 大阪扇町にて開催されたイベント「関西ネットショップ大学2012オープンキャンパス」にて、パネルディスカッションに登壇しました。

2011年

- 8月5日 – 大阪堺筋本町にて開催されたセミナー、関西ネットショップ大学2011「売上げをあげるためのSEO」で講演しました。

- 7月22日 – 大阪堺筋本町にて開催されたイベント「関西ネットショップ大学2011オープンキャンパス」にて、パネルディスカッション「今ネットショップに必要なこととは?」に登壇しました。

- 7月14日 – 岡山にて開催されたイベント、岡山県産業振興財団「製造業向け!WEB活用セミナー」にて、講演「今から見直す中小企業のWeb活用」を担当しました。

- 5月14日 – 大阪 新大阪にて開催されたイベント「一般社団法人eコマース事業協会 5月定例会」にて、講演「他人から自サイトにリンクしてもらえるコンテンツ作り」を担当しました。

- 4月16日 – 高松にて開催されたイベント「Webridge Meeting SP7 〜ビジネス視点のWeb制作〜」にて、講演「ビジネス視点のSEO」を担当しました。

- 2月26日 – 大阪堺筋本町にて開催されたイベント「WEB Dynamite 2011 関デジ Fuse 5th」にて、第3部「関西ネットショップ大学 ECトークセッション」に登壇しました。

- 1月14日 – 滋賀県大津で開催されたセミナー、滋賀eビジネス道場「2011年SEO新時代到来!〜今こそ聞きたい、ホンマモンのSEOとは〜」で講演しました。

2010年

- 11月24日 – 滋賀県大津で開催されたセミナー、関西ネットショップ大学 滋賀「売り上げを上げるためのSEOセミナー」で講演しました。

- 10月12日 – 福岡で開催されたセミナー「SEO やっておくべき大切なこと」で講演しました。

- 9月25日 – 青森で開催されたイベント「WDHA&webAスペシャル合同開催セミナー」にて、講演「簡単確実、自分でできる被リンク構築」およびパネルディスカッションを担当しました。

- 9月11日 – 大阪天満で開催されたセミナー、wsx2 第41回勉強会「誰でもできる簡単確実SEO」で講演しました。

- 9月4日〜5日 – 高知で開催されたセミナー合宿、e商人養成塾「今一度、eビジネスを洗濯致し候」にて、講演「自分でできる簡単確実SEO施策」を担当しました。

- 8月25日 – 名古屋にて開催されたセミナー「IT活用セミナー 自分でできる簡単確実SEO施策〜CMSの効果を倍増させるSEOとWebライティング〜」にて、講演「キーワード選定から被リンク構築まで、すべて自分でできる簡単確実SEO施策 〜CMSの効果を倍増させるSEOとWebライティング〜」を担当しました。

- 7月24日 – 東京飯田橋にて開催されたイベント、CSS Nite LP, Disk 10「SEO棚卸し」にて、講演「サイトオーナーが自分で行う被リンク構築」を担当しました。

- 7月6日〜7日 – 大阪西天満で開催されたイベント「関西SEOサミット 2 Days」に登壇しました。

- 6月24日 – 大阪堺筋本町にて開催されたセミナー「関西ネットショップ大学「売上げをあげるためのSEO/LPOセミナー」にて「売上げをあげるためのSEO」を担当しました。

- 6月5日 – 大阪南船場にて開催されたイベント「楽友商店会総会 SEOバトル」に登壇しました。

- 6月3日 – 大阪堺筋本町にて開催されたイベント「関西ネットショップ大学オープンキャンパス」にて、パネルディスカッション「ネットショップ事業者の活性化。いますぐ実践できる事って何?」に登壇しました。

- 2月24日 – Adobe Edgeニュース 2010年2月号に記事「SEOの視点で見るFlashの使い方・使いどころ」を寄稿しました。

2009年

- 5月1日 – 雑誌「宣伝会議」2009年5月1日号の特集「これを読めば、基礎から応用まで! SEM企業実例&ノウハウ」に談話が掲載されました。

- 4月8日 – 大阪堂島にて開催されたセミナー、宣伝会議Webディレクション講座にて、講座「SEO/SEM/サイト最適化」を担当しました。

- 2月27日 – 富山市で開催されたセミナー「中小企業のための実践SEO講座 〜SEO、SEM、そしてSMO〜」(主催:財団法人富山県新世紀産業機構)で講演しました。

- 2月13日 – 岡山市にて開催されたセミナー「中小企業のための実践SEO講座」(主催:岡山県商工会連合会)で講演しました。

- 2月10日 – 仙台市にて開催されたセミナー「ランクアップの秘密を徹底解剖!戦略的SEO対策セミナー」(主催:仙台市産業振興事業団)で講演しました。

2008年

- 7月10日 – 東京南青山にて開催されたセミナー、宣伝会議Webライティング入門講座にて、講義「SEO/SEMのライティング」を担当しました。

- 6月14日 – 監訳書「Webプロフェッショナルのための黄金則 Webマーケティング/広告戦略のセオリー」(毎日コミュニケーションズ刊)が発売されました。

- 6月13日 – 東京西麻布にて開催されたイベント「CSS Nite shuffle vol.2」にて「住 太陽×TAKAGISMトークバトル:クリエーターから作家というキャリアパス」と「住 太陽×切込隊長トークバトル:Web衰退時代をどう楽しむか」の2つのトークセッションを担当しました。

- 5月10日 – 東京渋谷にて開催されたセミナーサイバーガーデンbiz「SEO/SEM/SMO実践講座」で講演しました。

- 3月26日 – 愛媛県今治にて開催されたセミナー「ネットビジネス道場〜WEBサイトパワーアップ講座〜」(主催:今治地域地場産業振興センター)にて、「情報検索の最新動向の視点から2008年のサイト作りの大事なこと」と題する講演を行いました。

- 3月8日 – 青森で開催された会員限定のイベント「第2回Web Strategy勉強会」(主催:A+デジ、共催:青森県中小企業団体中央会)にて、「SEM/SEOの実践」と題する講演を行いました。

- 2月27日 – 大阪 堂島にて開催されたセミナー、宣伝会議Webディレクション講座(大阪)にて、講座「SEOからSMOへ」を担当しました。

- 2月23日 – 福岡で開催されたイベント「九州ECミーティング「熱い!九州のネットショップ店長たち」第25回勉強会にて、講座「ネットショップ集客手法の新常識!! SMO(ソーシャルメディア最適化)の基礎知識」を担当しました。

- 2月7日 – 東京南青山で開催されたセミナー、宣伝会議Webライティング入門講座にて、講座「SEO/SEMのライティング」を担当しました。

- 1月11日〜12日 – 仙台で開催されたイベント「CSS Nite in Sendai vo.1」の前夜祭と本編に登壇、本編では講演「SEOからSMO(Social Media Optimization)へ」を担当しました。

2007年

- 11月29日 – CNet Japan の記事「グーグル PageRank下降はペナルティか–検索エンジンを惑わせる有料リンク」に談話が掲載されました。

- 11月21日 – 東京青山にて開催されたセミナー「宣伝会議インターネット広報講座」にて、講座「インターネット広報のポイント」を担当しました。

- 11月17日 – 第19回(平成19年度)堺自由都市文学賞にて、僕の応募作「他人の垢」が第一席入賞を果たし、堺西文化会館大ホールにて表彰式が行われました。

- 11月5日 – 制作に協力した書籍「SMO(ソーシャルメディア最適化)実践テクニック」(ソフトバンククリエイティブ刊)が発売されました。

- 10月24日 – 東京青山にて開催されたセミナー「宣伝会議インターネット広報講座」にて、講座「集客と情報の質 〜 SEO、SEMの活用方法 〜」を担当しました。

- 10月12日 – 富山にて開催されたセミナー、富山県新世紀産業機構「情報検索最新動向〜Web2.0時代のSEOとは〜」にて講演しました。

- 10月9日 – 横浜にて開催されたセミナー、横浜ベンチャーポート「究極のSEO検索エンジン対策講座」第3回「無限の伝播力を持ったWebのクチコミ活用とは」にて講演しました。

- 10月2日 – 横浜にて開催されたセミナー、横浜ベンチャーポート「究極のSEO検索エンジン対策講座」第2回「リンクを集めるコンテンツ作りを学ぶ」にて講演しました。

- 9月25日 – 横浜にて開催されたセミナー、横浜ベンチャーポート「究極のSEO検索エンジン対策講座」第1回「コストゼロでここまでできる!SEOの基礎」にて講演しました。

- 8月31日 – 大阪西天満で開催されたイベント「CSS Nite in OSAKA vol. 5」にて、「SEOからSMO(Social Media Optimization)へ」と題するセッション(沖縄の再演 +α)を担当しました。

- 8月4日〜5日 – 沖縄宜野湾市で開催されたイベント「CSS Nite in OKINAWA」にて、「SEOからSMO(Social Media Optimization)へ」と題するセッションを担当しました。

- 7月24日 – 高知で開催されたイベント「高知e商人養成塾」にて、「SEOの最新動向と個別戦略」と題するセミナーを行いました。

- 7月15日〜16日 – 東京秋葉原にて開催差荒れたイベント「The Days of Web Standards 2007[Web標準の日々]」にて、「SEO/SMOを制するWebライティング」と題するセッションを担当しました。

- 7月12日 – 大阪梅田にて開催されたイベントRTCカンファレンス大阪Ver.『ブログマーケティング』にてゲストスピーカーを務めました。

- 7月10日 – 東京東銀座にて開催されたイベント、第3回 時事通信テクノロジーセミナー「爆発するソーシャルメディア」にて、「ソーシャルメディアをどう活用するか=ソーシャル・メディア・オプティマイゼーション(SMO)」と題するセッションを行いました。

- 6月15日 – 雑誌「宣伝会議」2007年6月15日号の特集「SEO・SEM最新活用術」に談話が掲載されました。

- 6月14日 – 東京青山にて開催されたセミナー、宣伝会議「Webライティング基礎講座」にて、SEO/SEM に関する講演を行いました。

- 5月18日 – 東京竹芝にて開催されたイベント、特定非営利活動法人 日本ウェブ協会(W2C)第二回セミナー「サーチマーケティング特集」にて「企業サイトとソーシャルメディアの接点」と題して講演を行いました。

- 5月16日 – 大阪市立大大学院 都市情報学専攻情報メディア環境研究分野ワークショップにて、「ソーシャルメディアの現状」と題して講演を行いました。

- 3月2日 – ムック「SEO SEM Technique vol.1」(翔泳社刊)で、Windows Live Search に関するインタビュー記事(p24〜p25、p68〜p77)を担当しました。

- 1月19日 – 大阪梅田にて開催されたイベント関西Webマスター研究会 2007年1月セミナーにて「情報検索の最新動向の視点から、2007年のサイトづくりの大事なこと」と題して講演しました。

2006年

- 11月25日 – 大阪梅田にて開催されたイベント「CSS Nite in Osaka」にて、事前告知なしのスペシャルゲストとして短い講演をしてきました。

- 11月18日 – 雑誌「Web担当者 現場のノウハウ Vol.03」(インプレスR&D 刊)にて、「ソーシャルメディア最適化イマドキのアクセスアップ方法論」と題する特集記事を執筆しました。

- 11月10日〜11日 – 那覇にて開催されたセミナー「沖縄県主催IT高度人材育成講座」にて「Web 2.0時代のSEO企画制作技法」と題する2日間の講座で講師を担当しました。

- 10月31日 – 審査員として、またセミナー時のスピーカーとして協力してきたアックゼロヨン・アワード2006表彰式に出席し、パネルディスカッションの出演と、最優秀プロモーションサイト賞の表彰を担当しました。

- 10月14日 – 名古屋で行われたイベント「WCAN/200610」(主催:WCAN)にて「情報検索の現状と制作者の課題」と題する講演を行いました。

- 9月29日 – 神戸流通科学大学の特別講座で「インターネット情報検索の最新動向とweb 2.0」と題する講義を行いました。

- 9月4日 – 東京青山にて開催された宣伝会議Webディレクション講座にて「被リンクと人気とSEO」と題するセミナーを行いました。

- 8月9日 – 東京両国にて開催されたイベント「アックゼロヨンセミナー2006 vol.1」(主催:アックゼロヨン)にて「アクセシビリティとクリエイティブとSEO」と題するセミナーを行いました。

- 8月1日 – 月刊誌「Director’s MAGAZINE」2006年8月号の特集『「Web標準」最前線で活躍するクリエイターから学べ!』にて、大藤幹さん、植木真さん、木達一仁さん、益子貴寛さん、長谷川恭久さん、鷹野雅弘さんらとの対談の模様が収録されました。

- 7月22日 – 東京外苑前で開催されたイベント「d1.a9.ex 〜アフィリエイト&ドロップシッピング見本市〜」のセミナーセッションで「Google、yahooに振り回されない秘蔵のSEO手法」と題するセミナーを行いました。

- 7月15日 – 東京六本木にて開催されたイベント「Web標準の日」の最終プログラムのパネルディスカッションに出演しました。

- 7月12日 – デジハリ大学院 大阪キャンパスの講座「インターネットマーケティングB」の一環として、学生向けに講義を行いました。

- 6月27日 – 東京秋葉原で開催されたイベント「企業サイト Webアクセシビリティ 向上セミナー2006」の中で、「アクセシビリティとSEO(検索エンジン最適化)」と題するセミナーを行いました。

- 5月25日 – 大阪堂島にて実施されたイベント「売り上げに直結するwebソリューションセミナー」(主催:宣伝会議)に登壇し「サイト制作におけるマーケティング発想、SEO対策」と題する講演を行いました。

- 5月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2006年6月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第16回「『アオバ機器ホームページ』地域密着のBtoB事業におけるサイトの役割とは?」を執筆しました。

- 4月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2006年5月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第15回「『Z.E.N Distribution』ファンの特性をSEOに活かす」を執筆しました。

- 4月15日 – 日本経済新聞2006年4月15日朝刊「ネットと文明」の中で談話が扱われました。エントリ「ネット上の言論と新聞(日経新聞取材履歴)」にて詳しく紹介しています。

- 3月22日 – 書籍「速習Webテクニック スタイルシート 上級レイアウト(河内正紀 著・技術評論社 刊)にてサイトが紹介されました。

- 3月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2006年4月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第14回「『家庭教師のアクセス』メジャーな検索キーワードで上位にランクされるには?」を執筆しました。

- 2月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2006年3月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第13回「富士野クリエート『動的なサイトにおけるSEO』」を執筆しました。

- 2月10日 – 書籍「必携!ネットショップ構築標準ガイド—本当に売れているお店が押さえている58のポイント」(平山泰朗 著・アスキー 刊)にてサイトが紹介されました。

- 1月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2006年2月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第12回「バリアフリー相続対策室 ー ターゲットを確実に捉えるために」を執筆しました。

2005年

- 12月19日 – 富山にて開催されたセミナー、富山県新世紀産業機構 平成17年度 第4回インターネット活用セミナーにて「すべてが戦略!」と題する講演を行いました。

- 12月18日月刊誌「WEB Designing」2006年1月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第11回「SORAMIMIハーブショップ ー 検索エンジンの進化がもたらすチャンス」を執筆しました。

- 12月1日 – 書籍「ヤフー!・グーグルSEO対策テクニック」(鈴木将司 著・翔泳社 刊)にてサイトが紹介されました。

- 11月28日 – 東京青山で行われた宣伝会議Webディレクション講座で、「SEMとサイト構築」をテーマに講演を行いました。

- 11月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年12月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第10回「刃物市場 ー 信頼されるサイトにするために」を執筆しました。

- 10月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年11月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第9回「写真ギャラリー Sothei ー オンライン広告収入を向上させるには?」を執筆しました。

- 9月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年10月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第8回「M’sブライダルジャパン ー マスコミを利用した戦略を立てる」を執筆しました。

- 8月31日 – 東京銀座にて開催された「企業サイト Webアクセシビリティ 向上セミナー」3回シリーズ 第三回「評価されるウェブサイトと SEO の関係」にて「SEOとWebドキュメントの到達性」をテーマに講演を行いました。

- 8月20日 – 名古屋で開催されたイベント「WCAN/0508」にて、講演「クライアントに説明できるSEO」を担当しました。

- 8月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年9月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第7回「相沢京子調査室ー探偵社のサイトに求められるもの」を執筆しました。

- 7月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年8月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第6回「ユーザーの日常的な利用を促進する—中国電力」を執筆しました。

- 6月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年7月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第5回「B2CとB2Bの連携—木と漆のカトラリー彩庵」を執筆しました。

- 6月15日 – 大阪市立大大学院 都市情報学専攻情報メディア環境研究分野のワークショップにて、「検索エンジンビジネスの現状と課題」と題して講演を行いました。

- 6月8日 – 東京渋谷で開催されたセミナー「アクセルキャリアWebカレッジ『サーチエンジンからの集客』」にて講演を行いました。

- 5月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年6月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第4回「新しい顧客を獲得するためのサイト作り−いい紅茶ドットコム」を執筆しました。

- 4月22日 – 東京大久保にて開催されたセミナー「第3回アックゼロヨンセミナー」にて、講演「アクセシビリティとSEO」を担当しました。

- 4月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年5月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第3回「ITを活用した教育推進校が目指す中学生へのアプローチ」を執筆しました。

- 3月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年4月号に「SEO & SEM 相談室」の第2回「自治体のサイトに求められるものは? —京都府公式サイト」を執筆しました。

- 2月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年3月号に連載「SEO & SEM 相談室」の第1回「賑やかさという長所を活かす」を執筆しました。

- 2月1日 – MdNムック「プロとして恥ずかしくないWEBデザインの大原則」にて、SEOのパートの執筆を担当しました。

- 1月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年2月号に連載「SEOデザイン」の第19回「Web標準技術によるSEO施策」を執筆しました。

2004年

- 12月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2005年1月号に連載「SEOデザイン」の第18回「テキスト情報と検索」を執筆しました。

- 11月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2004年12月号に連載「SEOデザイン」の第17回「クチコミとSEO」を執筆しました。

- 11月15日 – 東京青山にて行われたセミナー、ファンコミュニケーションズ「新規顧客獲得コストが5分の1まで下がる!」にて、講演「顧客獲得コストを下げるHPのページ構成」を担当しました。

- 11月2日 – 大阪南船場にて行われたセミナー、ファンコミュニケーションズ「新規顧客獲得コストが5分の1まで下がる!」にて、講演「顧客獲得コストを下げるHPのページ構成」を担当しました。

- 10月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2004年11月号に連載「SEOデザイン」の第16回「キーワードを選定する手法」を執筆しました。

- 9月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2004年10月号に「Special_SEMキャンペーンの効果を高めるための秘訣とは?—Googleマキシマイザーへのインタビューから—」を執筆しました。

- 9月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2004年10月号に連載「SEOデザイン」の第15回「WEB制作会社のSEOサービス」を執筆しました。

- 9月10日 – 富山で開催されたセミナー、富山県新世紀産業機構「とやまE製造業実践塾 平成17年度第二回セミナー」にて「アクセスアップのためのSEO戦略」と題する講演を行いました。

- 8月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2004年9月号に連載「SEOデザイン」の第14回「YSTに移行したYahoo! JAPAN」を執筆しました。

- 8月6日 – 書籍「有名になろう! 「名前」で仕事が来る人のインターネット+PR術有名になろう! 「名前」で仕事が来る人のインターネット+PR術」(吉原徹 著・翔泳社 刊)にて、サイトが紹介されました。

- 7月24日 – 金沢にて開催されたセミナー石川県地場産業振興センター「北陸オンラインショップミーティング・オープンセミナー in 石川」にて、講演「インターネット検索エンジンの最新動向とホームページ最適化手法(SEO)」を担当しました。

- 7月17日 – 月刊誌「WEB Designing」2004年8月号に連載「SEOデザイン」の第13回「検索エンジンスパムとOOP」を執筆しました。

- 6月18日 – 月刊誌「WEB Designing」2004年7月号に連載「SEOデザイン」の第12回「SEO施策は自分でしよう」を執筆しました。

- 5月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年6月号に連載「SEOデザイン」の第11回「クリックスルーレートの最適化」を執筆しました。

- 5月7日 – 大阪堺筋本町で開催されたセミナー、大阪府デザイン・オープン・カレッジの第一回セミナー「マーケティングとWebサイト構築のためのSEO」で講演しました。

- 4月21日 – 東京新宿で開催されたイベント「Search Engine Strategies Conference & Expo 2004 Japan」にて、カンファレンスプログラム「 検索エンジン最適化(SEO)パネルディスカッション」にパネラーとして出演しました。

- 4月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年5月号の特集記事「XHTMLとCSS、Webデザインを変える」に記事「XHTML & CSS時代のSEOを考える」を執筆しました。

- 4月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年5月号の連載「SEOデザイン」の第10回「SEOの未来」を執筆しました。

- 4月10日 – サイト「ゼウスマーチャントクラブ」(運営:株式会社ゼウス)にて、2003年4月からの1年間にわたって続けてきたSEOの連載(全24回)を終了しました。

- 3月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年4月号の「Manthly Exercise」にSEOのTipsを2つ執筆しました。

- 3月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年4月号の連載「SEOデザイン」の第9回「ユーザーを顧客に変えるSEO」を執筆しました。

- 3月18日 – 東京日本橋で開催されたセミナー「SEOビジネスの始め方」(主催:宣伝ジョーズ)でゲストスピーカーを務めました。

- 2月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年3月号の特集記事「達人たちのWebサイト診断」に記事「SEO診断 – 検索キーワードからサイトを診断する」を執筆しました。

- 2月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年3月号の連載「SEOデザイン」の第8回「Web標準技術とSEO」を掲載しました。

- 2月18日 – 大阪堂島で開催されたセミナー、Ivy SOHO「SEO以前の基礎戦略としてのマーケティング」で講演しました。

- 2月11日 – All About Japan スーパーおすすめサイト2004に選ばれました。

- 2月1日 – 情報科学技術協会誌「情報の科学と技術」2004年2月号(社団法人情報科学技術協会刊)に記事「検索エンジン業界勢力地図」を執筆しました。

- 1月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年2月号に連載「SEOデザイン」の第7回「インターネットマーケティングとSEO」を執筆しました。

2003年

- 12月18日 – 月刊誌「Web Designing」2004年1月号に連載「SEOデザイン」の第6回「ROI計測とSEO」を執筆しました。

- 12月8日 – 大阪扇町インキュベーションプラザ・メビック扇町にて行われた「SEOセミナー & トークセッション」でゲストスピーカーを務めました。

- 11月19日 – 富山で開催されたセミナー、北陸OSM「検索エンジンにヒットさせるためのホームページの作り方」で講演しました。

- 11月18日 – 月刊誌「Web Designing」2003年12月号に連載「SEOデザイン」の第5回「ユーザーの理解を助けるライティング」を執筆しました。

- 10月24日 – All About Japan >HTML XML > 検索エンジン最適化(SEO)で紹介されました。

- 10月18日 – 月刊誌「Web Designing」2003年11月号に連載「SEOデザイン」の第4回「検索結果からの訪問者に対するユーザビリティ」を執筆しました。

- 9月24日 – 雑誌「日経情報ストラテジー」2003年10月号の新刊書評コーナーで、著書「SEO検索エンジン最適化プロジェクト」が紹介されました。

- 9月18日 – 月刊誌「Web Designing」2003年10月号に連載「SEOデザイン」の第3回「Webアクセシビリティとの共通点」を掲載しました。

- 8月18日 – 月刊誌「Web Designing」2003年9月号に連載「SEOデザイン」の第2回「アクセスログで効果を測る」を執筆しました。

- 8月10日 – All About Japan > Webプロデュース > SEO業者選定のポイントで紹介されました。

- 7月24日 – 「日経情報ストラテジー」2003年8月号の記事「SEO(検索エンジン最適化)の効果 – 広告なしで集客力アップ」の中で談話が扱われました。

- 7月20日 – 著書「SEO検索エンジン最適化プロジェクト」が発売されました。

- 7月18日 – 月刊誌「Web Designing」8月号に連載「SEOデザイン」の第1回「ユーザー本位のSEO」を執筆しました。

- 6月3日 – 大阪堺筋本町で開催されたセミナーシーエヌエス「SEOセミナー」で講演しました。

- 5月18日 – 月刊誌「ウインドウズ ROM」2003年6月号の記事「トラブル解決サイト徹底リンク集」に当サイトが掲載されました。

- 4月25日 – サイト「ゼウスマーチャントクラブ」(運営:株式会社ゼウス)にて、2004年4月までの1年間にわたるSEOの連載を開始しました。

- 4月17日 – Yahoo! Japan「今日のオススメ」2003年4月17日に掲載されました。

- 4月15日 – インターウーマン「Hot Hot News & Web」4月の記事に掲載されました。

- 4月9日 – So-Net「URL TODAY」2003年4月9日版に掲載されました。

- 3月27日 – 月刊誌「Internet Magazine」5月号(インプレス刊)p134にて、僕へのインタービューを元にした記事「検索結果の順位を上げる 10のテクニック」が掲載されました。

- 3月15日 – Open Directory > World > Japanese > コンピュータ > インターネット > 検索に掲載されました。

- 2月3日 – 「日経パソコン」2003年2月17日号の記事「Google対策でビジネスを有利に」中で、談話が扱われました。

- 1月22日 – 日経産業新聞 2003年1月22日の「ベンチャー・SOHO」欄の記事「自社HPを検索サイト上位に – [SEO]サービス、VB競う」中で、談話が扱われました。

- 1月22日 – 月刊誌「Web Designing」2003年2月号(毎日コミュニケーションズ刊)にて特集記事「正しいSEOのススメ」を執筆しました。

- 1月11日 – All About Japan > Webプロデュース > 検索エンジンマーケティングに掲載されました。

2002年

- 11月15日 – 書籍「アクセスアップのためのSEOロボット型検索エンジン最適化」の第1版 第2刷ができました。おかげさまで売れ行き好調です。(この後増刷のお知らせは省略します)

- 11月7日 – 東京恵比寿で開催されたセミナー「第40回Web戦略研究会」にて、講演「利益に直結するWebサイトSEO戦略」を担当しました。

- 10月18日 – Ascii24インサイドストーリー「理想のウェブってどんなウェブ? ネットの世界が求めているものは」の中で、談話が扱われました。

- 10月9日 – NAVER Japan > eビジネスセンター > eビジネス豆知識 > SEO紹介に紹介されました。

- 9月22日 – 日本初のSEO書籍である著書「アクセスアップのためのSEOロボット型検索エンジン最適化」が一般発売されました(公式には9月24日発売)。

- 8月10日 – Yahoo! Japan に掲載されました(Yahoo! JAPAN > コンピュータとインターネット > インターネット > WWW > ホームページのプロモーション)。

- 8月6日 – Looksmart ディレクトリに掲載されました(ネットとコンピュータ > インターネット > ウェブサイトの構築、運用 > 検索エンジンへの登録

- 7月23日 – All About Japan > ビジネス・キャリア > ビジネスへのネット活用に掲載されました

- 7月21日 – All About Japan > ホームページ作成 > アクセス向上のコツに掲載されました。

- 7月10日 – このサイト「SEO 検索エンジン最適化」を公開しました。

講演・執筆のご依頼

講演または執筆のご依頼は随時お受けしています。特に地方での講演は大歓迎です。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。